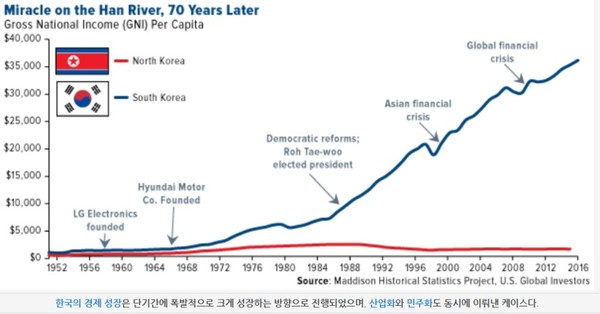

한국은 짧은 기간 동안에 유래 없는 경제성장을 이루었다. 서구는 근대화에 이르기까지 300년이라는 세월이 필요했지만 한국은 50년만에 이를 해내었고, 산업화와 더불어 민주화까지 이룬 나라는 전 세계에서 한국이 유일하다. 직접 한국을 와 본 외국인들은 한국의 경제성장 외에도 많은 것에 대해 놀란다고 한다. 편리하고 저렴한 대중교통, 밤에도 걱정없이 마음껏 외출을 할 수 있는 치안, 신속한 배달문화, 깨끗한 화장실, 남의 물건에 손대지 않는 시민의식 등 헤아릴 수 없이 많다.

그러나 아직도 안전의식에 대해서는 다른 선진국에 비해 아쉬운 부분이 있는 것은 사실이다. 한국에서는 아직도 하루에만 자살 36명, 교통사고 9명, 산업재해 3명의 사망자들이 발생하고 있다. 이러한 현실은 선진국에 비해 매우 높은 수치이다. 이러한 안타까운 지표들은 아직도 우리의 안전의식이 선진국 수준으로 올라와 있지 못하다는 반증이다. 과학기술과 문명이 아무리 발전해도 국민의 의식이 성장하지 못하면 아직 선진국이라고 할 수는 없을 것이다. 안전보다 생산성을 중시하는 사고방식과 빨리빨리 근성은 과거에는 장점이었는지 몰라도 지금은 선진국으로의 진입에 걸림돌이 되고 있다. 사고의 전환이 필요한 시점이지만 아직도 안전을 생산에 방해가 되는 장애물로 보는 시각이 많다. 생산성이 떨어지더라도 안전에 만전을 기하는 것이 오히려 생산성을 높이는 길이라는 것을 이해하지 못한다. 이는 아직 경제성장에 걸맞은 안전의식이 성장이 이루어 지지 못한 탓이다.

각각의 나라마다 그 사회가 허용하는 위험의 수준이라는게 있다. 인도의 달리는 기차를 보면 지붕과 측면에 수많은 사람들이 매달려서 간다. 지하철에 스크린 도어까지 생긴 지금의 한국에서는 상상도 할수 없는 일이지만 1970년대의 한국은 지금의 인도와 별반 다를게 없었다. 인도에서 이러한 일이 가능한 이유는 그 정도의 위험은 허용가능하다고 사회적 의견일치(Consensus)가 이루어졌기 때문이다. 이와같이 각 사회마다 허용하는 위험의 수준이라는게 있다. 한국은 이룩한 경제성장에 비해 아직 허용가능한 위험도가 너무 높다. 아직도 안전의식이 성숙하지 못했기 때문이다. 경제가 성장하면 안전의식의 수준도 그 만큼 성장해야 한다. 하지만 안전의식의 성장은 의외로 생각하는 것 만큼 쉽지가 않다. 이유는 인간의 본성에 기인한 일이기 때문이다.

1982년 캐나다의 교통학자인 제럴드 와일드는 Risk Analysis지에 리스크 항상성이론 (Risk Homeostasis theory)을 발표했다. 리스크 항상성이론이란 리스크가 낮아졌다고 생각하고, 리스크를 목표 수준까지 끌어올리려고 하는 행동을 말한다. 자동차 제동장치인 ABS(Anti-lock Braking System)의 개발로 수 만명의 목숨을 구했지만 이후 ABS의 기능을 믿고 오히려 과속하는 운전자들은 증가하였다. 일본에서는 산에서 조난당하는 사람을 줄이기 위해 보급한 위치표시장치인 비콘(Beacon)을 보급했는데 이 때문에 평소에 등산하지 않는 고령자들의 등반이 증가하여 오히려 조난사고가 증가하였다. 우리나라에서도 사고 위험성이 큰 구불구불한 영동고속도로를 직선화시키자 과속하는 운전자들이 늘어 오히려 과속으로 인한 사고는 증가하였다. 이와 같은 원인은 공학적 대책으로 리스크가 줄어든 만큼 리스크를 높이려는 인간의 심리에 기인한다. 이 때문에 아무리 과학기술이 발전해도 개인이 생각하는 위험의 수준이 개선되지 않는 한 사고는 좀처럼 줄어 들지 않는 것이다. 기술적 진보로 리스크가 줄어들면 리스크를 높이는 방향으로 행동을 변화시키려는 이유는 위험을 감수하는 것이 바로 이익으로 연결되기 때문이다. 이익의 일부를 버리고 안전을 선택해야 하는데 아직도 우리는 구시대의 사고에서 벗어나지 못하고 있다. 이러한 측면에서 볼때 안전의 문제는 의식의 문제이다.

우리나라는 과거에 비해 안전인프라와 안전제도가 많이 발전하였다. 안전인프라란 불안전한 상태를 제거한 시설물, 안전활동을 가능하게 하는 사회적 시스템을 말한다. 안전제도란 안전한 활동을 이끌어내고 안전인프라를 구축할 수 있도록 유도하는 법과 규정을 말한다. 안전인프라가 정비되고 법이 강화되었다고 하지만 산재율이 줄지 않는 것은 안전의식이 제자리에 머물고 있기 때문이다. 안전의식의 성숙은 안전제일의 가치관이 개인의 생활이나 조직의 활동 속에 배어 체질화된 상태에서만 가능하다. 안전의 문제는 한 개인의 문제가 아니라 조직의 문제이고, 사회의 문제이자 국가의 문제이다.

한 국가의 경쟁력은 그 국민들의 신뢰수준에 의해 결정된다고 한다. 조직에 대한 안전의 불신, 사회에 대한 안전의 불신, 국가에 대한 안전의 불신은 비능률과 소통의 부재를 가져오고 상호간의 신뢰를 무너뜨린다. 한국의 GDP는 2005년 세계 10위까지 올랐다가 2008년에는 15위까지 떨어진 뒤 2017년부터 지금까지 12위를 유지하고 있다. 올 연초 영국 싱크탱크 경제경영연구소(CEBR)는 2027년에 한국이 다시 10권에 진입할 것으로 전망했다. 하지만 그전에 선행되어야 하는 것이 안전의식의 성장이다.

한국의 국가 경쟁력은 우리가 갖고 있는 자원과 부에 의해 결정되는 것이 아니라는 것에 주목해야 한다. 사회적 각계 계층의 신뢰가 회복되기 위해서는 한국의 산재문제부터 해결되어야 한다. 한국의 산재율은 10년째 제자리 걸음을 하고 있는데 대부분의 희생자들은 사회적 약자들이다. 사회적 신뢰가 형성되지 않은 나라를 선진국이라 할 수 없다. 개인과 개인, 개인과 조직, 개인과 기관, 개인과 사회, 개인과 정부당국간의 신뢰수준이 회복되지 않으면 우리는 결코 선진국 대열로 합류할 수 없을 것이다.

리스크랩연구소 링크 : http://www.risklab.co.kr

관련기사

- 안전의식혁명 2부- 새로움은 과거를 돌아봄에서 시작된다

- 안전의식혁명 3부- 사고를 부르는 한국의 고맥락문화

- 안전의식 혁명 4부- 전망이론과 휴먼에러

- 안전의식혁명 5부- 무릇 지킬만한 것보다 더욱 중요한 것

- 안전의식혁명 6부 - 안전의 일상화가 필요하다

- 1. 안전의식혁명 8부– 억측판단이 휴먼에러를 일으킨다

- 안전의식혁명 9부- 상황이 실수를 만든다.

- 안전의식혁명 10부 - 재난의 원인, 예외와 변칙의 역사

- 안전의식 혁명 12부- 현대사회에서 사고(Accident)는 필연적이다

- 안전의식혁명 11부- 위험없는 세상이 가능한가?

- 안전의식혁명 13부- 내 그럴줄 알았어!

- 안전의식혁명 14부- 나는 뛰어난 사람이야 ! (평균으로의 회귀)

- 안전의식혁명 15부- 행동하는 자의 사회가 되지 못하면,,

- 안전의식혁명 17부-똑똑한 사람 열보다 바보하나가 더 낫다?

- 안전의식혁명 18부. 낙관주의자가 성공한다?