[세이프티퍼스트닷뉴스] 산업안전보건법에 의한 특수형태근로종사자는 중대재해처벌법에서도 그대로 사용된다. 중대재해처벌법은 산업재해를 전제로 하므로 산업안전보건법의 용어와 법률관계를 대부분 적용할 수 있기 때문이다.

특수형태근로종사자는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법에 의한 보호대상이 된다. 이 경우 특수형태근로종사자가 부상, 질병, 사망을 하면 산재보험은 어떻게 해야 할까?

특수형태근로종사자의 산업재해를 산업재해보상보험법(이하 "산재보험법"이라 한다)에 의한 업무상 재해로 인정되면 산재보험을 받을 수 있다.

건설현장 등에서 특수형태근로종사자라는 이유로 사업주가 산재보험에 가입하지 않은 채 방치하는 경우 산재보험법에 위반된다. 따라서 산업안전보건법에 의한 특수형태근로종사자는 노무제공자로 보아 산재보험에 가입시키고 보험료를 징수하여 납부하여야 한다.

그런데 산업안전보건법은 특수형태근로종사자를 인정하고 있음에도 산재보험법은 특수형태근로종사자에 관한 법적 근거를 폐지하였다. 산재보험법 제125조를 삭제함에 따라 특수형태근로종사자는 노무를 제공하는 사람, 즉 노무제공자에 포섭되며, 산재보험법 제91조의15에서 정하는 요건을 충족해야 한다. 산업안전보건법 제77조제1항 및 시행령 제67조제13호나목에 해당하는 특수형태근로종사자에 해당된다.

특수형태근로종사자는 중대재해처벌법 제2조제7호나목에 의한 “도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는자”에 해당된다.

노무제공자란 산재보험법 제91조의15제1호에 의해 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 ⅰ) 노무제공자가 사업주로부터 직접 노무제공을 요청받은 경우, ⅱ) 노무제공자가 사업주로부터 일하는 사람의 노무제공을 중개․알선하기 위한 전자적 정보처리시스템(이하 “온라인플 랫폼”이라 한다)을 통해 요청받은 경우의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 자신이 직업 노무를 제공하고 그 대가를 지급받는 사람으로서 업무상 재해로부터의 보호필요성, 노무제공형태 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람을 말한다.

개정된 산재보험법은 노무제공자를 근로자로 간주하여 산재보험에 의무적으로 가입하도록 하고 있다. 그러나 본질적으로 노무제공자와 근로자는 개념적으로 차이가 있고, 노동형태와 법적 성질이 달라 보험료의 징수 및 보수기준을 산정할 때 차이가 있다.

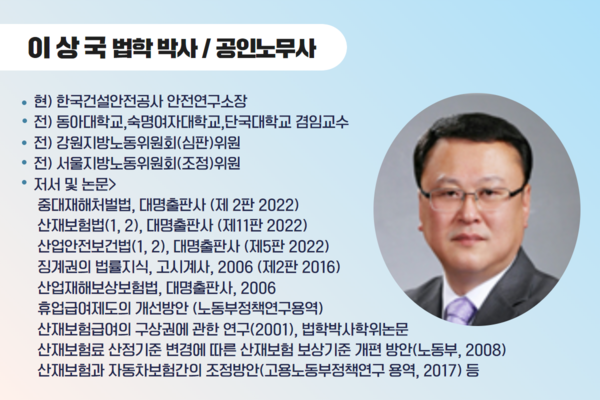

이상광은 '사회법' 저서를 통해 '산재보험법은 노무제공자의 평균보수 등 산정특례, 보험급여 산정특례를 정하고 있다. 현재 우리가 사용하는 근로자의 개념은 1891년 독일제국보험청에 의하여 발표된 근로자의 개념과 같다. 근로자에 대한 판단은 아직도 사용종속 관계를 중요한 개념요소로 취급하고 있다'고 설명한 바 있다.

그러나 산업발달에 따라 근로형태가 다양하게 변화하고 있다. 오늘날 독일에서는 손님들로부터 주문을 받아 음식을 갖다 주는 음식점의 종업원들도 주인과 사용종속관계에 있는 근로자로서가 아닌 독자적 계산하에 근로를 제공하는 자영자로 되어 있는 경우도 있다. 따라서, 근로자의 개념은 종래와 같은 관점에서 해석하는데 한계가 있으므로 사용종속성의 개념도 현대의 기업조직에 적합하도록 해석할 필요가 있다.

독일 및 오스트레일리아의 사회법은 현대사회의 새로운 근로제공 형태에 있는 자를 받아들여 중간영역의 근로제공형태를 입법적으로 수용하였다. 이러한 형태에 있는 사람을 “근로자 유사자영자”라고 하며, 우리나라에서는 '특수형태근로종사자'로 규정하고 있다.

네이버 밴드: 산업안전보상연구회

https://band.us/band/74418670

관련기사

- [중대재해처벌법 해설] 이행점검의 항목과 법규범성의 판단

- 발주사 전 대표 실형 선고,, 건설공사발주자와 도급인의 지위 혼동

- 중대재해처벌법의 입법체계와 문제점 검토

- 산업안전보건법의 안전보건 조치 의무와 관리 감독 책임

- 새로운 '위험성평가체계'의 구축 방법

- 안전보건관리체계와 규법성의 확보방안 - 실제 사업주에 대한 형사처벌사례 해설

- 근로복지공단-인천병원, 산재·공공의료 확대 결의하며 40주년 기념식 개최

- 도입취지 무색한 '졸속 입법' 학생연구자 산재보험가입 특례제도의 현실

- 산재 조사 업무에도 '인공지능(AI)'ㆍ정보통신기술(ICT)' 적용된다

- 올해 건설업·벌목업 고용·산재보험 보험료 신고·납부 기한, 4월 1일?

- 알쏭달쏭 중대재해처벌법 1부 - 상시근로자의 산정방법

- 신규 배달종사자 위한 '교통안전 체험교육' 시작, 공제보험 할인 혜택까지!