인간의 의사 결정과정과 힉스-하이만의 법칙

나의 어머니는 옛날에는 50호가 넘는 마을의 각 가구의 전화번호를 모두 다 외우고 계셨지만 치매가 오기 시작하면서 아들의 전화번호도 외우지 못하신다. 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없다. 어머니 핸드폰에 1번은 아버지, 2번은 나, 3번은 동생들순으로 단축키를 설정해 놓았지만, 그것조차도 기억하기를 버거워하신다.

TV시청은 더 심하다. 우선 셋톱박스 리모콘과 TV리모콘이 두 개이고, 각각의 리모콘에는 수많은 버튼들이 있기 때문에 리모콘으로 TV를 켜서 원하는 채널을 찾는 것도 어렵다. 왜 TV메이커들이 노인들도 간편하게 사용할수 있는 노인용 리모콘을 별도로 만들지 않는 것일까.

궁여지책으로 반창고로 잘 사용하지 않는 리모콘 버튼들을 가려놓고 자주 사용하는 버튼들만 노출시켜 사용하도록 해드렸다. 이처럼 사람은 나이가 들어갈수록 인지능력이 감퇴되고, 자극에 대한 반응도 느려지게 된다. 하지만 노인들뿐만 아니라 보통 사람들도 제시되는 정보의 양이 많으면 많을수록 이것을 걸러내기 위한 정보처리가 오래 걸릴 수 밖에 없다.

우리는 살면서 수많은 결정을 하며 사는데 이 모든 과정들은 뇌의 정보처리과정을 통해 이루어진다. 점심에 무엇을 먹을까 생각하는 것부터 시작해서, 메고 갈 넥타이를 고르는 것까지 모든 것이 선택과 결정의 연속이다. 이때 의사결정에 중대한 영향을 끼치는 것이 선택지의 수이다. 선택지가 많을수록 우리의 선택의 폭도 넓어지고 고민도 깊어진다.

백화점의 넥타이를 파는 매장이 있다. 이 매장에는 넥타이가 두 개 밖에 없고 이때 고객이 넥타이를 고르는데 걸리는 시간이 5분이라 하자. 그런데 넥타이의 갯수가 2개에서 4개, 4개에서 8개 이렇게 늘어난다면, 무엇을 고를까 결정하는 시간도 5분, 10분, 20분 이렇게 증가할까?

힉스-하이먼의 법칙

1952년, 이러한 문제를 고민한 학자가 있었다. 영국의 심리학자 윌리엄 에드먼드 힉(William edmund hick)과 레이 하이먼(Ray hyman)이다.

이들은 자극과 반응에 대한 한 가지 특이한 실험을 한다. 10개의 램프가 있는 테이블에서 5초 간격으로 임의의 램프가 켜지게 하고 사용자가 그것을 누르는데 걸리는 시간을 측정했다. 이 램프의 개수를 2개에서 10개까지 변화시키면서 사람들이 선택하는데 걸리는 시간의 변화를 측정했더니, 램프의 개수가 많을수록 시간이 오래 걸렸다.

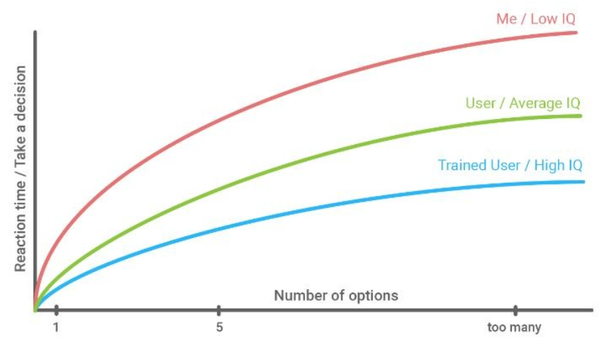

당연한 결과였지만 예상했던 패턴과는 사뭇 달랐다. 언듯 생각하기에 선택지가 늘어나면, 시간도 기하급수적으로 늘어나겠지만, 기하급수적으로 늘어나기는 커녕, 선형적으로도 늘어나지 않고 그냥 로그적으로 늘어난 것이다. 왜 이런 이상한 결과가 나온 것일까? 아래의 표가 그 결과치이다.

결과를 보면 선택지가 10배로 늘어나도 시간은 10배로 늘어나지 않는다. 선택지를 20배로 늘려도 시간은 4.3초 정도 될 뿐이다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같은데 이를 힉스-하이만의 법칙이라 한다.

T= b log2(n+1) (b:상수, n:옵션수)

힉스- 하이만의 법칙에 의하면 인간이 의사결정에 걸리는 시간은 선택지의 개수와 복잡성에 비례한다

이 결과치를 그래프로 나타내면 선택지가 늘어남에 따라 일정 구간부터는 반응시간에 대한 소요시간이 아주 조금씩 늘어남을 알 수 있다.

인간은 무엇인가를 선택할 때, 선택지가 100개가 있다면 우선 반으로 나누고, 다시 50을 반으로 나누는 일을 되풀이한다. 따라서 선택지가 100개든 10개든 시간은 그리 큰 차이를 보이지 않는다. 이런 과정을 Binary search, Binary elimination이라 한다.

이러한 인간의 뇌의 메카니즘 때문에 때로는 컴퓨터보다 더 빠른 정보처리가 가능한 것이다. 하지만 인간의 빠른 정보처리를 위해서는 주어지는 정보량도 최소화해야 한다. 인간은 무엇인가를 선택하고 결정을 할 때 많은 에너지를 소모하는데 이때 부담해야 하는 정신적 자원을 인지 부하(cognitive load)라고 한다.

인지(cognition)의 사전적 의미는 어떠한 사실을 분명하게 인식하여 안다는 뜻이다. 인지부하가 증가하면 증가할수록 뭔가를 판단하는데 시간이 오래 걸리고, 이성적인 판단에 장애가 되어 매우 어리석은 결정을 하게 된다. 그렇기 때문에 시스템을 설계할 때는 인지부하의 양을 줄이는 노력이 필요하다.

인지부하가 가져온 사고들

1979년 3월 28일 오전 4시, 펜실베니아의 TMI (Three Mile Islamd) 원자력발전소에서 발생했던 사고의 주원인은 가공할만한 복잡한 정보들이 운전원들에게 한꺼번에 쏟아졌기 때문이다. 사고 자체는 간단한 원인으로 시작되었지만 복잡하게 대량으로 쏟아지는 정보들로 인해 운전원들은 심각한 인지 부담(cognitive load)을 겪었고, 무엇을 어떻게 처리해야 할지 몰라 허둥대는 통에 사고는 걷잡을수 없이 커져 버렸다. 이 사고는 제시되는 정보의 양이 인간의 수용한계를 초과했을 때 어떤 일이 발생하는지를 단적으로 보여준다.

우리가 살면서 겪게되는 대부분의 휴먼에러는 뜻하지 않는 상황에서 빠르게 반응해야 하는 지각과 판단능력의 실패에서 기인한다. 예를 들어, 대피 신호를 내려야 하는 상황적 판단, 화재 상황에 대한 비상대응행동 등 각 상황에 맞는 적절한 행동이 필요한데, 외부로부터 갑자기 지나치게 많은 정보들이 제시되면 합리적인 판단을 내릴수가 없게 된다. 세월호 사고를 예로 들면, 사고직전 선장이 승객들에게 즉시 대피신호를 내렸거나, 사고 후 구조대원들이 신속하게 비상 대응 절차를 밟았거나 했더라면 그렇게 많은 희생자는 발생하지 않았을 것이다.

안전사고 예방을 위한 '힉스-하이만의 법칙'의 적용

외부로부터 발생하는 어떠한 신호에 대하여 긴박한 조치를 취해야 할 필요가 있을 때 '힉스-하이만의 법칙'을 이용하여 시스템을 설계할 수 있다. 이 법칙을 고려하여 선택지의 개수를 줄이고 단순화시킨다면, 정보 수용자에게 제공되는 옵션의 수를 줄여 인지적 부담을 최소화 할수 있어 빠른 의사결정이 가능하다.

예를 들면 식당에 비치된 가짓수가 많은 메뉴판, 필요없이 복잡한 TV리모콘, 복잡한 세탁기의 설정버튼 등을 단순화 시키는 것이 이에 해당된다. 구글의 경우 검색이 우선시 되기 때문에 검색창만 빼놓고 모든 세부적인 메뉴들을 제거했고, 비행기의 조종석이나 원자력발전소의 중앙통제실의 경우에도 신속하게 빠른 조작이 필요한 계기들은 크게 만들고 눈에 잘 띄는 곳에 배치하여 즉각적인 조종이 가능하도록 배치해 놓은 것도 볼 수 있다.

하지만 힉스-하이만의 법칙은 적절한 상황에서 간단한 의사결정에만 적용이 가능하고, 시스템이 복잡하거나 과제가 중요한 경우에는 유효하지 않다. 이 경우에서는 옵션의 수가 아닌 시스템의 복잡성과 중요성이 영향을 주기 때문이다. 이때는 무조건적으로 선택지를 줄이는 방법보다는, 어떤 선택지로 사용자에게 최선의 정보를 제공하여 인지적 부담을 줄일지를 고민해야 한다.

리스크랩연구소 홈페이지링크:

http://www.risklab.co.kr

관련기사

- 안전의식혁명 41부- 코로나와 스마트팩토리화로 인한 '간츠펠트 효과'의 위험성

- 안전의식혁명 40부- 게슈탈트 법칙

- 안전의식혁명 39부- 휴리스틱(heuristic), 기계는 없고 인간만 가지고 있는 고유의 특징

- 안전의식혁명 38부- 탑승객 전원 사망한 헬리오스 항공 522편 추락사고

- 안전의식 혁명 43부 - 휴먼 에러를 일으키는 불완전한 시각 정보

- 안전의식혁명 44부- 안전패러다임의 변화 (safety-2)를 대하는 자세

- 안전의식혁명 45부- 습관화된 행동이론

- 안전의식혁명 46부- 조직내 안전문화의 중요성을 각인시킨 '파이퍼 알파사고'

- [일상 속 안전 ZOOM IN] ① 실수하니까 사람이다

- 잠시잠간(暫時暫間)의 방심과 휴먼에러가 위험한 이유

- 자율안전보건경영, 효과는 3년 뒤... 실천이 성과를 만든다