영국, 북유럽, 한국의 안전문화 척도 비교를 통해 본 조직의 철학

![ⓒ[생성형 이미지]](https://cdn.safety1st.news/news/photo/202507/6679_15596_3420.png)

[세이프티퍼스트닷뉴스] 당신의 조직은 안전합니까? 이 단순한 질문에 대해 어느 조직이든 “그렇다”고 대답할 것이다. 하지만 안전은 선언으로 지켜지지 않는다. 조직 구성원들이 실제로 어떤 상황에서 안전을 우선시하며, 관리자들이 그것을 어떻게 뒷받침하는지가 조직의 진짜 안전 수준이다. 그리고 이를 확인하는 가장 정밀한 도구가 ‘안전문화 척도’다.

세계 각국은 저마다의 문화와 산업 구조에 따라 서로 다른 방식으로 안전을 묻는다. 그리고 그 질문 방식은 결국, 그 나라의 조직을 바라보는 철학, 그리고 사람을 대하는 태도를 드러낸다. 본 지에서는 각 나라마다 안전을 묻는 방식을 통해 서로 다른 인식 차이를 알아보고자 한다.

영국의 질문: “우리 조직은 시스템 위에 서 있는가?”

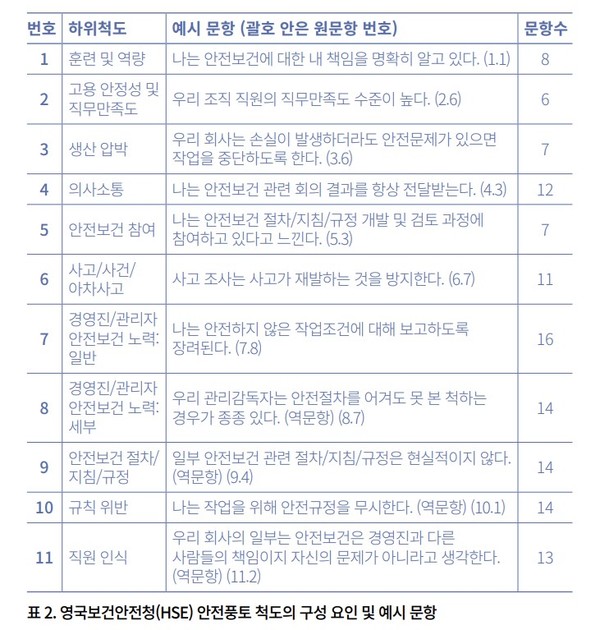

영국 보건안전청(HSE)은 일찍이 안전풍토 척도를 개발해 다수의 산업군에 적용해 왔다. 무려 122개의 문항으로 구성된 이 척도는 단지 보호구 착용 여부를 묻는 데 그치지 않고, 훈련·직무 만족·의사소통·고용 안정성 등 조직을 둘러싼 다양한 환경 요인을 함께 진단한다.

이 척도는 측정 범위가 넓고, 타 조직과의 비교 가능성이 높다. 영국에서는 수천 개 기업의 데이터를 기반으로 조직의 상대적 안전풍토 수준을 가늠할 수 있다. 하지만 문항 대부분이 개인의 인식을 묻는 방식으로 설계되어 있어, 조직 문화 자체를 정밀하게 포착하기보다는 응답자의 ‘느낌’을 반영하는 수준에 머무는 한계도 있다. 게다가 문항 수가 많아 현장 근로자의 응답 피로감도 크다.

북유럽의 질문: “이 팀 안에서 나는 신뢰받고 있는가?”

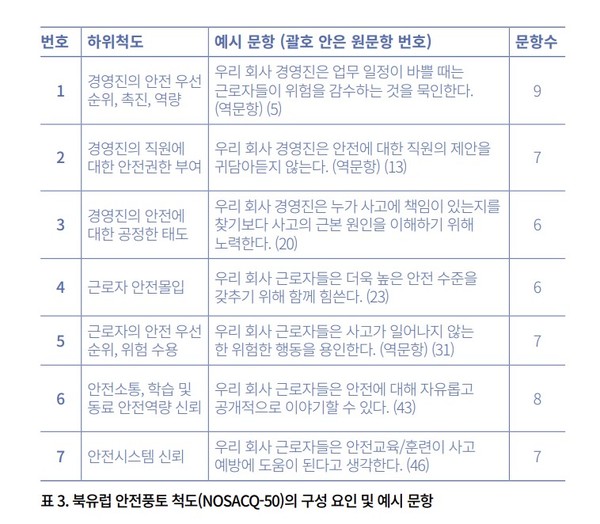

북유럽에서 개발된 NOSACQ-50은 50개의 문항으로 구성된 안전풍토 설문이다. 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등에서 공동 개발된 이 척도는 조직심리학 이론을 바탕으로 구성원 간의 신뢰, 리더십에 대한 신뢰, 팀워크와 피드백 문화 같은 ‘정서적 안전감’을 측정하는 데 초점을 맞춘다.

이 척도는 실무자들의 언어로 구성되어 있으며, 팀 단위 적용에 적합하고 건설·운송·의료 등 다양한 산업군에 번역되어 사용되고 있다. 특히 관리자의 의사 결정보다는 동료 간 협력과 상호 신뢰, 학습 분위기, 피드백 과정 등에 무게를 둔다는 점에서 ‘안전’이라는 주제를 심리적 공동체 차원에서 다룬다는 독특한 시선을 보여준다. 다만 중간관리자에 대한 항목이 부족하고, 일부 항목 간 구분이 모호하다는 점은 실무 활용에 있어 제한이 되기도 한다.

한국의 질문: “계획은 있는가, 실행은 되었는가?”

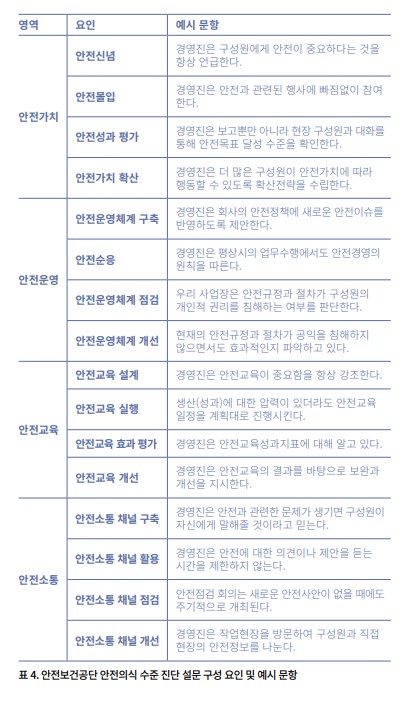

한국의 안전보건공단이 개발한 안전의식 척도는 총 144문항, 16개 하위 요인으로 구성된다. 이 척도는 ‘안전 가치–운영–교육–소통’이라는 4대 영역에 대해 PLAN–DO–CHECK–ACT의 관리 주기를 적용하여, 각 단계별로 조직이 무엇을 어떻게 수행하고 있는지를 점검한다.

특히 경영진, 관리감독자, 안전관리 조직 등 행위 주체별로 문항이 세분화되어 있어, 조직 내 역할 분담과 시스템 작동 수준을 진단하는데 활용되고 있다. 또한 원청과 협력업체 간의 안전문화 격차를 확인할 수 있는 ‘협력업체 지원’ 항목이 포함되어 있다는 점은 한국 산업 구조의 현실을 반영한 설계로 볼 수 있다. 하지만 문항 수가 많고, 일부 용어가 현장 근로자에게는 추상적이고 어렵게 느껴질 수 있다는 문제점이 있다. 또한 최근 개발된 만큼, 국제적 벤치마킹 사례가 부족하다는 점도 개선 과제로 꼽힌다.

진단의 방식은, 그 조직이 안전을 대하는 방식이다. 이 세 나라의 진단 척도를 비교하면 단지 문항 수나 응답률의 차원이 아니라, 질문의 구조, 초점, 전제 자체가 다르다는 점이 분명해진다 영국은 ‘제도가 얼마나 잘 정비되어 있느냐’를 묻고, 북유럽은 ‘팀 안에서 얼마나 심리적으로 안전한가’를 묻고, 한국은 ‘경영진부터 협력업체까지 실행 구조가 제대로 작동하고 있는가’를 묻는다.

질문은 측정이자 동시에 메시지다. 어떤 질문을 던지는가에 따라 구성원들은 그 조직이 안전을 얼마나 진지하게 여기는지를 체감하게 된다. 안전문화 척도는 단순한 체크리스트가 아니다. 그것은 조직의 안전 철학을 수치로 바꾸는 과정이며, 그 철학은 나라별·산업별·조직별로 전혀 다른 결을 갖는다. 그리고 그 철학이 정답보다 중요한 시대가 오고 있다.

기술이 고도화되고, 산업구조가 유연해질수록 ‘안전’은 정형화된 규칙이 아니라 조직이 함께 만들어가는 태도가 되어야 한다. 각기 다른 질문 방식 속에 담긴 철학과 관점은 우리에게 묻는다. 지금 우리 조직은 무엇을 중요하게 여기며, 어떤 방식으로 그것을 물어보고 있는가. 안전을 묻는 그 질문 하나하나가 결국, 조직의 얼굴이 될 수 있다는 것을 기억해야 한다.

※ 본 기사는 안전보건공단의 '안전문화 길라잡이1' 심리학자와 함께하는 안전문화 첫걸염에 소개된 '안전문화 진단은 어떻게 하나요?'를 참고하여 작성되었음.