[세이프티퍼스트닷뉴스] 로마시대를 황금기로 이끌었던 5명의 황제: 네르바, 트라야누스, 하드리아누스, 안토니누스 피우스, 마르쿠스 아우렐리우스이다. 이 중 마르쿠스 아우렐리우스는 로마의 마지막 현자였다. 로마 16대 황제인 마르쿠스 아우렐리우스는 거의 평생을 전쟁터에서 산 인물이었다. 당시 로마는 번성했던 시절을 뒤로하고 서서히 무너지고 있었다. 동쪽으로는 파르티아가 아르메니아와 시리아를 침공했고, 서쪽으로는 게르만족이 라인강을 건너 로마 국경을 위협했다.

마르쿠스 아우렐리우스는 직접 군대를 이끌고 게르만족을 정벌하러 갔을 때 큰 패배를 겪었다. 그는 굶주린 사자들을 풀어 적을 섬멸하려고 했지만, 게르만족은 굶주린 사자를 개패듯 두들겨 잡았다. 사자가 게르만족을 도륙할 것이라 여겼던 황제가 들은 것은 죽어가는 사자들의 처절한 울음소리뿐이었다.

웬만한 정신력을 갖고 있지 않았던 사람이라면 쉽게 무너졌을 것이다. 하지만 스토아 학파의 일원이었던 아우렐리우스는 전쟁으로 몸과 마음이 피폐된 상태에서 <명상록>을 집필했다. 그가 가장 믿었던 친구, 이집트 근방에 국경을 맡겼던 카시우스가 있었다. 그런데 국경을 지키는 줄 알았던 카시우스가 거기서 자신이 황제임을 선언하고 반란을 일으켰다. 가장 가까웠던 친구가 그를 배신한 것이다. 은혜를 원수로 갚는 이러한 배신자를 응징해야 한다는 비난이 들끓었다.

하지만 아우렐리우스는 그때의 감정을 명상록에 이렇게 적고 있다. “절대로 감정에 휩쓸리지 말고 망동을 삼가라. 나를 모욕하더라도 내가 거기에 의미를 두지 않으면 그만이다.” 아우렐리우스는 감정을 가라앉힌 후 이성적으로 생각하기 시작했고, 카시우스를 만나러 먼 길을 떠난다. 친구를 만나 왜 그러했냐고 묻고, 그의 이야기를 들어본 후에 친구의 이야기가 이성적으로 옳다고 여겨지면 권력을 이양하겠다고 생각했다.

하지만 카시우스를 만나러 가는 도중, 그가 누군가의 칼에 맞고 죽었다는 소식을 듣고 아우렐리우스는 통곡한다. 상처 난 우정을 화해하지 못했고, 떠난 친구에 대한 안타까움 때문이었다.

우리는 인생을 살아가면서 행복을 꿈꾼다. 모든 인간의 최고의 우선순위는 행복한 삶이다. “나는 행복한 삶을 원하지 않아. 나는 역사에 내 이름을 남기는 위대한 삶을 살고 싶어”라고 생각하는 사람도 있을 것이다. 하지만 그에게 행복이란 역사에 이름을 남기는 것이니 그 또한 같은 말이다.

고대 그리스 사람들의 철학의 주된 관심도 행복에 이르는 방법의 탐구였다. 그러한 그리스 철학은 크게 두 부류로 나뉜다. 에피쿠로스가 창시한 에피쿠로스학파와 제논이 창시한 스토아학파이다. 에피쿠로스학파가 최대의 쾌락 속에서 행복을 찾았다면, 스토아학파는 정신과 영혼의 안정에서 행복을 찾았다. 이 때문에 사람들은 에피쿠로스는 쾌락을, 스토아는 금욕을 추구했다고 생각하지만 두 학파 모두 일맥상통하는 바가 있다.

우리가 정신과 영혼의 안정을 얻지 못하는 이유는 욕망 때문이다. 욕망을 버려야 마음의 평안을 얻는다. 사실 인간으로 태어난 이상 욕망을 버리는 것은 매우 어렵다. 하지만 행복하기 위해서는 욕망을 줄여야 한다. 에피쿠로스가 추구했던 쾌락은 동적인 쾌락과 정적인 쾌락이다. 동적인 쾌락은 식욕처럼 욕구를 만족시키는 행위의 쾌락이고, 정적인 쾌락은 욕구가 충족된 후에 더 이상 그것을 느끼지 않는 정적인 쾌락인데, 사실 에피쿠로스는 이 정적인 쾌락을 더 중요하게 생각했다.

스토아학파에서 이야기하는 행복이란 이성적인 삶이다. 스토아 철학자들은 자연 만물을 지배하고 움직이는 보편적인 법칙이 있는데, 그러한 법칙이 바로 이성의 원리인 로고스(Logos)라 했다. 인간은 로고스에 의해 자연의 법칙을 파악할 수 있고, 자연의 법칙에 순응해 사는 것이 곧 행복이다. 이 로고스에 반하는 것이 파토스(Patos), 즉 정념이다. 인간의 불행은 이 정념으로 일어나며 끝없는 욕망과 탐욕으로 이어진다.

따라서 세속적 가치를 절제하고 이성적 가치를 추구하는 것으로 행복에 도달할 수 있다고 보았다. 이성의 힘으로 인간의 욕망을 제어해야 한다. 감정이나 욕망을 절제하고 철저하게 이성에 따르는 삶을 살아가는 사람만이 스토아 학파가 지향했던 금욕의 경지인 ‘아파테이아(apatheia)’에 도달할 수 있다. 이 아파테이아는 에피쿠로스의 정적인 쾌락과 크게 다르지 않았다.

욕망에는 식욕과 같이 꼭 필요하며 없으면 안 되는 것, 성욕과 같이 필요하긴 하지만 없어도 되는 것, 허영심과 같이 필요하지도 않고 없어도 되는 것이 있다. 사실 식욕과 성욕은 욕망이라기보다 욕구라고 할 수도 있지만, 허영심은 욕망이다. 욕구(needs)란 배가 고픈 것과 같이 뭔가가 결핍된 상태이다. 반면에 욕망(desire)이란 결핍된 상태를 해결하기 위해 무엇인가를 갈구하는 상태를 말한다.

결핍이 해결되면 우리는 만족해야 하지만, 그 결핍이 해결되어도 결코 만족할 줄 모르는 것이 욕망이다. 불행은 나의 능력에 비해 너무나 큰 것을, 너무나 많은 것을 욕망하는 데에서 시작된다. 욕망은 무한하지만 충족은 한정되어 있으니 우리의 욕망은 늘 굶주려 있다.

스토아 학파의 대표적 인물인 노예 출신의 철학자 에픽테토스는 이러한 말을 했다. “세상에는 내가 통제하고 권한을 행사할 수 있는 것과, 내 권한에 속하지 않고 통제할 수 없는 것이 있다. 내 권한에 속하는 것은 나의 생각과 충동, 욕망, 혐오 등이며, 내 권한에 속하지 않는 것은 재산, 명예, 직위 등이다.”

내가 변화시킬 수 없는 것들은 받아들이는 평온함을 주시고, 변화시킬 수 있는 것들은 변화시키는 용기를 주시고, 이 두 가지를 구별할 줄 아는 지혜를 주소서. 이 구절은 라인홀트 니버(Reinhold Niebuhr)의 평온을 비는 기도인데, 이 유명한 기도문도 사실 에픽테토스에게서 빌려온 것이다. 이 세상의 대부분의 것들은 내 마음대로 되지 않는다. 인간은 사물로 인하여 고통 받는 것이 아니라, 그것을 받아들이는 관점으로 인해 고통 받는다.

인생에서 인간이라는 미약한 존재가 행복할 수 있는 유일한 비결은 내가 통제할 수 있는 것과 통제할 수 없는 것을 제대로 분별할 줄 아는 능력이다. 내가 통제할 수 있는 것은 집중하고, 통제할 수 없는 것에는 미련을 두지 않아야 한다. 그 지점으로부터 나를 출발시켜야 한다.

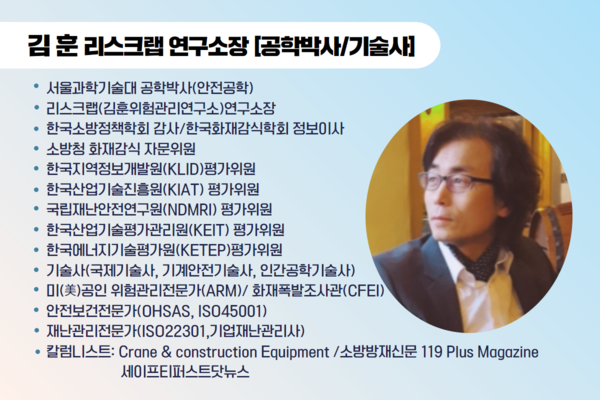

리스크랩연구소 : http://www.risklab.co.kr