우리나라 헌법 32조 1항을 보면 모든 국민은 근로의 권리를 갖는다고 했다. 근로의 의무가 아니라 권리라고 표현한 이유은 노동은 고통이 아니라, 하나의 즐거움이기 때문이다. 노동이 즐거움이 되기 위해서는 노동은 ILO에서 말한 Decent work 가 되어야 한다. 그렇기 때문에 헌법에서도 근로조건의 기준을 법률로 정하여 인간의 존엄성을 보장하고 있는 것이다. 허무주의 철학자라고 오해받는 니체도 일을 즐거움이라고 표현하면서 다음과 같이 말했다.

"노동은 하나의 즐거움이기 때문에 인간은 여전히 일한다 그렇지만 인간은 그 즐거움이 너무나 고통스러운 것이 되지 않도록 주의한다. 이제 인간은 가난하게 되지도 않고, 풍요롭게 되지 않는다"

이 문장의 핵심은 "이제 인간은 가난하게 되지도 않고, 풍요롭게 되지 않는다" 마지막 구절에 있다. 이 문장은 우리사회의 문제를 사실적으로 표현하고 있다. 가난하지도 않고 그렇다고 풍요롭지도 않는 사회말이다. 2020년 한 해에만 2062명이 산재로 사망했다. 하루에 5.6명꼴로 사망하는 것이다. 이것은 2020년 문제만이 아니라 수 년째 이 벽을 넘지 못하고 있다.

중대재해법에서 말하고 있는 사업주의 안전보건 확보의무 중 첫째는 안전보건관리체계 구축이다. 무슨 일을 하려면 사람이 있어야 하고, 조직이 있어야 한다. 사람도, 조직도 없이 개인의 의지와 노력만으로는 산재를 예방할수 없다. 사람은 실수하고, 기계는 고장나기 마련이다. 따라서 이것을 관리해야 할 조직이 필요하다.

중대재해법 제 4조에서 사업주의 안전보건 확보의무 첫번째는 " 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치"이다.

안전보건관리체계 구축에 있어서 정답은 없다. 각 기업의 환경에 맞으면 된다. 내게 맞지 않는 옷은 불편하고 움직이기도 힘들다. 기업에 따라 작업환경, 작업방법, 작업공정, 기계기구 등이 모두 다르다. 따라서 각 기업들이 자신에 처한 환경을 토대로 구축해야 한다. 산안법에 의존하지 말라, 산안법은 그저 최소한의 기준일뿐이다. 기존의 전형적인 기업활동들은 그저 법적인 처벌을 피하기 위한 최소한의 수동적 조치가 대부분이었다. 하지만 중대재해법에서는 기업주는 안전하고 쾌적한 작업환경을 만들기 위해 능동적인 자세를 취해야 한다. 기업주 스스로가 우리 사업장의 안전보건관리 수준이 얼마나 되는지 파악해야 한다. 모르면 근로자들에게 물어보라. 그러면 작업현장에서 발생할 수 있는 위험요소가 무엇인지를 파악할수 있다.

위험을 파악했는가? 그렇다면 그 다음의 조치는 무엇일까. 당연히 위험을 제거하는 것이다. 하지만 위험을 제거하는 것이 매우 어렵고, 심지어는 불가능한 경우도 있다. 위험을 제거할수 없다면 덜 위험한 것으로 바꾸라. 이것도 불가능하다면 Fail safe, Fool proof, Tempe proof와 같은 공학적인 대책을 취하라. 공학적 대책이 힘들다면, 조직적 대책을 취하고, 이것도 힘들다면 최후의 수단으로 개인보호구를 지급하여 개인이 관리하도록 하는 것이다. 명심할 것은 개인보호구는 가장 마지막에 적용하는 최후의 수단이다. 기업들이 이것만으로 사업주의 의무를 다했다고 오해하면 큰일이다.

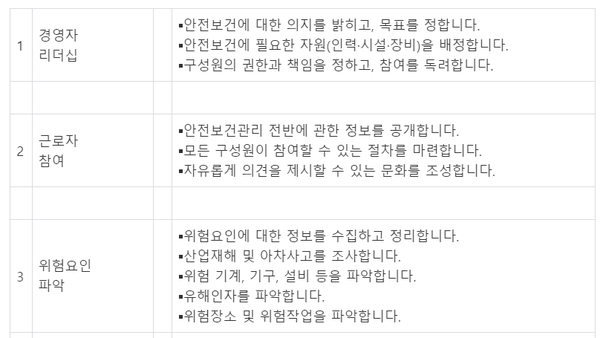

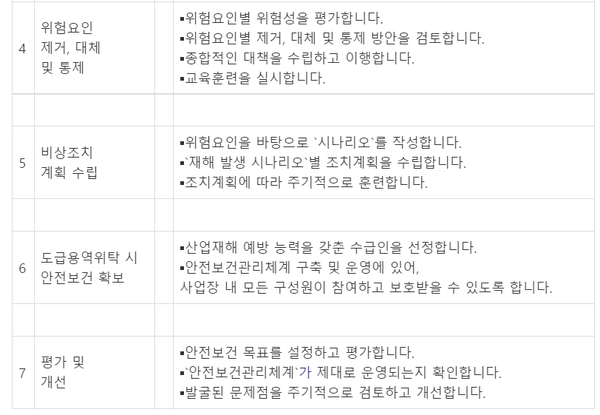

안전보건관리체계의 7가지 핵심요소

1. 경영자 리더십: 경영자가 ‘안전보건경영’에 대한 확고한 리더십을 가져야 한다.

2. 근로자 참여: 모든 구성원이 ‘안전보건’에 대한 의견을 자유롭게 제시할 수 있어야 한다.

3. 위험요인 파악: 작업환경에 내재되어 있는 위험요인을 찾아내야 한다.

4. 위험요인제거: 위험요인을 제거‧대체하거나 통제할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

5. 비상조치계획수립: 급박히 발생한 위험에 대응할 수 있는 절차를 마련해야 한다.

6. 도급용역까지의 안전보건 확보: 사업장내 모든 일하는 사람의 안전보건을 확보해야 한다.

7. 평가 및 개선: 안전보건관리체계를 정기적으로 평가하고 개선해야 한다.

7가지 핵심요소의 세분화

리스크랩연구소 홈페이지링크:

http://www.risklab.co.kr