[세이프티퍼스트닷뉴스] 지난 2월 25일 세종포천고속도로 교량건설현장에서 공사 중이던 다리가 붕괴되어 4명이 사망하고 6명이 다치는 사고가 일어났다. 과거 공사 중이던 다리가 붕괴된 사고는 수차례 있었다. 이러한 사고가 끊이지 않고 연이어 발생하는 이유는 여러가지 원인들이 복합적으로 작용한 결과이지만 뭐든지 빨리빨리하려는 사회문화적인 문제가 지배적이다.

1992년 7월 31일, 연말 준공을 목표로 상판의 마지막 구간을 공사하던 신행주대교가 무너졌다. 1991년에는 공사 중이던 팔당대교가 완공을 5개월 앞두고 무너지는 사고가 있었고, 하루 전에는 경남 남해군 창선대교가 붕괴되었다. 이러한 일련의 사고들은 앞으로 닥칠 대재앙을 예고하듯, 사고 발생 2년 후 성수대교가 무너져 32명이 사망하는 대참사가 벌어졌다.

사실, 토목 구조물과 관련된 과거 사고 통계를 보면, 사용 중에 발생하는 붕괴보다 건설 공사 중에 발생하는 붕괴 사고가 수십 배 더 많으며, 사고 원인은 기술적인 결함보다 설계 결함 및 시공 불량 등의 휴먼 에러가 주원인이다. 이 사고도 그러했다.

행주대교는 고양시와 강서구 개화동을 연결하는 다리이다. 기존 편도 1차선 도로인 구행주대교는 중동 및 일산 신도시 개발로 인해 대폭 증가한 교통량을 감당할 수 없었다. 이에 정부는 1987년 착공하여 1992년 완공을 목표로 신행주대교 건설을 추진하였다. 정부는 우리나라의 관문인 김포공항에서 서울로 진입할 때 가장 먼저 건너는 행주대교를 한강 다리 중 최초로 수려한 미관을 자랑하는 아름다운 사장교로 설계했다.

이 공사는 국내 최초로 시행된 대안 입찰 방식의 프로젝트였다. 대안 입찰 방식이란, 발주 기관이 이미 설계가 완료된 공공사업에 대해 가격 경쟁 입찰을 진행하는 대신, 기존 설계보다 품질이 더 좋고 가격이 저렴한 대안 설계를 새로 제시한 기업을 사업자로 선정하는 방식이다. 이를 통해 벽산건설이 시공자로 선정되었다. 신행주대교는 총 공사비 460억 원이 투입된 길이 1,460m, 폭 14.5m의 왕복 4차로 다리로 준공될 예정이었다. 그런데 공사 완공을 앞두고 다리가 무너져 내린 것이다.

1992년에 붕괴된 신행주대교(제2행주대교)는 다시 복구 공사에 들어가 1995년 5월 19일에야 재개통되었다. 무너진 신행주대교가 재개통된 다음 해 9월, 691억 원을 투입한 제3행주대교 공사가 시작되었고, 2000년 12월 16일에 완공되면서 한 장소에 3개의 다리가 존재하는 진귀한 형태가 되었다. 하지만 현재 1978년에 최초 완공된 구행주대교는 다리가 끊어져 폐쇄된 상태이다. 한동안 이 오래된 다리는 사람들과 자전거만 다니는 다리로 사용되었으나, 교량 폭이 좁아 선박 통행이 불가능하자 결국 다리를 철거하였고, 현재는 더 이상 사용되지 않는다.

한강 다리

2024년 2월 기준으로 한강에는 총 33개의 다리가 있으며, 현재 건설 중인 고덕대교가 완공되면 총 34개가 된다. 이 중 가장 먼저 개통된 것은 1900년에 만들어진 한강철교이며, 가장 통행량이 많은 다리는 한남대교, 성산대교 순이다. 한강 다리 중 통행량이 가장 적은 곳은 서강대교이다. 한강 다리는 구조에 따라 4가지로 분류할 수 있다.

① 거더교(Girder Bridge)

강판을 붙여서 보(거더)로 사용하는 다리로, 다리를 지지하는 기둥 간격이 넓으면 거더가 부담해야 하는 하중이 커지므로 지간이 길어지면 위험하다. 따라서 다른 다리에 비해 교각이 많다. 한강 다리 중 거더교는 한남대교, 반포대교, 마포대교, 양화대교이다.

② 아치교(Arch Bridge)

곡선 모양의 아치형 부재가 상부 하중을 떠받치는 방식의 다리이다. 아치는 고대 로마 시대부터 수로에 많이 사용된 구조로, 붕괴를 방지하기 위해 아치의 높이, 지간 비율, 아치 리브의 좌굴 현상 등 다양한 설계 인자를 고려해야 한다. 과거에는 주로 석재를 사용했으나, 현재는 강재를 많이 사용한다. 한강 다리 중 아치교는 동작대교, 한강대교, 서강대교, 방화대교이다.

③ 트러스교(Truss Bridge)

트러스 구조의 대표적인 건축물은 에펠탑이다. 트러스는 함께 결합된 모음이라는 뜻의 프랑스어 ‘Trousse’에서 유래된 것으로, 삼각형 형태의 뼈대로 이루어진 구조를 말한다. 삼각형 모양으로 구성하는 이유는 부재에 가해진 힘을 잘 분산하며, 삼각형의 세 변 길이가 변하지 않는 한 외부 충격에 의한 변형을 최소화할 수 있기 때문이다. 트러스교는 다리가 길어지면 시공에 많은 시간이 걸리고 진동이 많은 단점이 있으나 부재의 크기가 작고 가볍기 때문에 구조해석이 간단하고, 쉽게 다리를 건설할 수 있다. 한강 다리 중 트러스교는 한강철교, 동호대교, 성산대교이다.

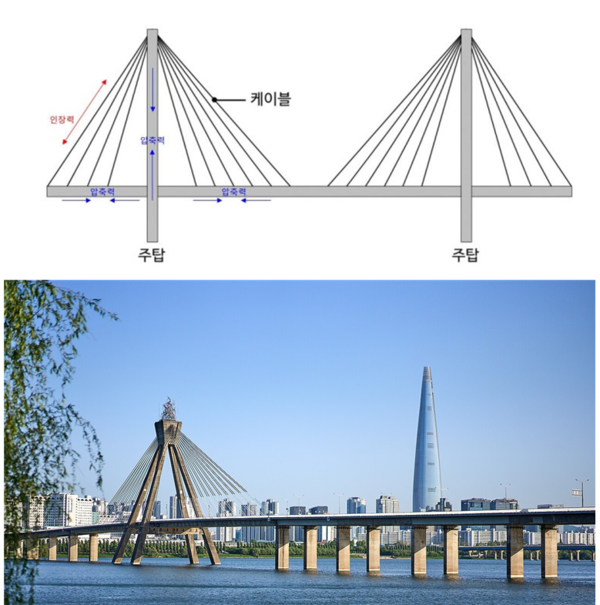

④ 사장교(Cable-stayed Bridge)

‘사장(斜張)’이란, 사선으로 줄이 당기는 힘이 작용한다는 뜻이다. 사장교는 주탑과 도로를 직접 케이블로 연결한 구조로, 주탑에서 내려진 사장재가 다리 상판을 붙잡고 있다. 상판을 붙잡고 있는 케이블에는 인장응력이 가해지고 케이블을 지지하는 주탑에는 압축력이 가해진다. 한강 다리 중 사장교는 올림픽대교, 신행주대교이다.

신행주대교 붕괴 원인

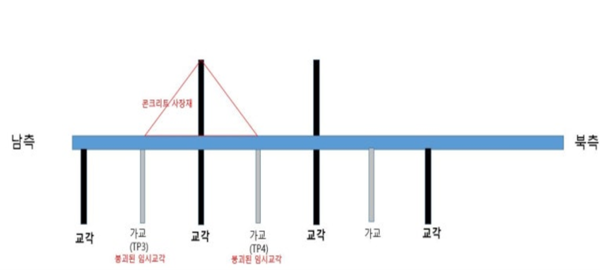

붕괴 사고의 직접적인 원인은 공사 기간을 단축하기 위해 주탑에 가교가 견디기 힘들 정도로 무거운 콘크리트 사장재를 4개나 세워 놓고 무리하게 작업을 진행한 것이었다. 신행주대교는 사장교였는데, 일반적인 사장교와 달리 사장재를 케이블이 아닌 콘크리트로 사용했다는 점이 문제가 되었다. 사장교는 주탑과 연결되어 다리 상판을 떠받치고 사장재를 케이블이 아닌 콘크리트로 할 경우 콘크리트의 강도 효율이 강재에 비해 낮고 하중이 크기 때문에 위험하다.

사고 당시 공사에 사용된 콘크리트 사장재 하나의 무게는 무려 110톤에 달했다. 게다가 공사에서 임시로 세운 가교가 부실하게 시공되어 하중을 견디지 못한 것도 문제였다. 가교 2개가 붕괴되자 강북 방향으로 향하던 10개의 교각이 차례로 무너졌고, 강선으로 연결된 상판 41개가 차례로 강물에 끌려 들어갔다.

토목학회의 사고분석 보고서에도 사장재의 부적절, 무리한 연계 시공, 주탑 사이 가교의 위치와 개수 부적절, 교량 상판 이음새 부문의 설계 및 시공 부실 등이 붕괴 원인으로 꼽혔다. 붕괴 사고가 발생했을 당시 교각 상판 위에는 수십억 원의 건설 자재와 건설 장비들이 있었는데, 상판이 붕괴되며 모두 수장되고 말았다. 이후 복구 공사에서는 콘크리트 사장재 대신 케이블을 사용하게 된다.

콘크리트 사장재는 재료의 특성상 구조적인 해석이 어렵고, 온도에 민감하여 햇빛에 의한 복사열로 인해 부재가 팽창하면서 추가 하중이 발생하는 문제가 있어 사장재 재료로는 적합하지 않았다. 임시로 세워놓은 가교 또한 무리한 공기 단축을 위해 지나치게 허술하게 시공된 점도 문제로 지적된다. 이 사고로 서울지방국토관리청장 등 3명이 직위 해제되었다.

이후 복구 공사에서는 기존 설계의 미비점을 보완하여 콘크리트 사장재를 케이블 사장재로 변경함으로써 시공성을 높이고 사하중을 경감시켰다. 또한 사장교 구간의 상판 재료를 기존의 무거운 연속 프리캐스트 콘크리트 박스거더에서 강합성 교량으로 변경하여 주탑이 부담하는 하중을 줄였다. 교각도 ‘All Casting 공법’의 현장 타설 말뚝으로 변경하고, 교각에는 격벽을 추가하고 단면도 증가시켰다.

이 사고의 직접적인 원인은 사장재로 사용된 콘크리트의 하중 특성과 임시 가교의 기초 강도를 세밀하게 고려하지 않았던 구조 해석의 문제였지만, 기술적인 문제보다 사회 제도와 문화적인 영향이 더 컸다. 우리나라에서는 공기 단축이 매우 보편화되어 있다. 정치인들이나 회사의 고위 간부들은 자신의 임기 내에 공사를 완료하길 원한다. 발주자는 조기 완공 시 공사비를 절감할 수 있고, 다양한 편익도 뒤따르기 때문에 예정보다 이른 완공을 선호한다. 이처럼 여러 이해관계자의 요구가 공기 단축으로 수렴되되다보니 자연스럽게 공기 단축이 미덕이 되고 말았다. 하지만 이로 인해 발생하는 부작용을 너무 간과하는 측면이 있다.

리스크랩연구소 : http://www.risklab.co.kr