[세이프티퍼스트닷뉴스] 리더십의 본질은 사람을 움직이게 하는 힘이다. 그 힘이 동기부여능력이다. 조직의 성과는 구성원들의 능력과 동기로부터 나온다. 개개인의 능력(ability)도 중요하지만 더 중요한 것은 동기(motovation)이다. 어떻게 하면 조직원들을 동기부여 시킬수 있을까. 이것이 모든 리더들의 숙제이다. 많은 학자들이 그동안 사람의 동기부여에 대해서 고민해 왔는데 그 내용들을 살펴보면, 크게 3가지이다.

1. 동기는 어떻게 유발되는가?(과정이론: 데씨의 인지적평가이론, 브룸 기대이론, 아담스 공정성이론, 로크 목표설정이론)

2. 무엇이 동기를 유발하는가?(내용이론: 매슬로우 욕구단계이론, 하츠버그2요인이론, 알더퍼 ERG이론, 맥클랜드 성취동기이론, 올드햄 직무특성이론)

3. 부여된 동기를 어떻게 지속시키는가 ? (스키너의 강화이론)

동기는 어떻게 유발되는가? (과정이론)

동기유발의 과정이 어떻게 이루어지는가에 대한 과정이론의 예화가 있다. 어느 마을에 혼자 사는 노인이 있었다. 노인은 한적한 마을에서 잔디밭이 깔린 마당을 갖고 있었는데 조용하게 사는 것을 좋아했다. 그러던 어느 날부터 노인의 앞 마당 근처에서 동네 꼬마들이 모여들어 놀기 시작했다. 이들이 시끄러워서 참을 수 없던 노인들은 꼬마들을 불러서 이야기 했다.

“심심하고 지루하던 차에 너희들 같은 어린아이들의 목소리를 들으니 참 좋다. 그런데 귀가 잘 안 들려서 그러니 앞으로 우리집 잔디밭에 와서 더 큰 소리로 떠들면서 놀아다오. 그러면 하루에 25센트를 주마.”

다음날 아이들은 더 신이 나서 더 큰 소리로 떠들면서 놀았다. 노인은 25센트를 주었다. 이후 아이들은 더 큰 소리로 떠들면서 놀았다. 매일 그렇게 하다가 노인은 어느 날부터 돈의 액수를 줄여나갔다. 25센트에서 20센트, 그 다음엔 15센트, 이어 10센트까지... 그리고 어느 날 노인은 돈이 없어 더 이상 돈을 줄 수가 없다고 했다. 아이들은 화를 내며 말했다.

“이 돈 받고 우리가 놀아 드릴 수는 없어요.” 그리고 아이들은 떠나갔다. 노인은 다시 평화를 찾을수 있게 되었다.

이 노인은 인간의 심리에 대해 매우 잘 알고 있는 사람이었다. 시끄럽게 떠들어대는 아이들보고 화를 내며 쫓아 내었더라면 서로가 기분만 상하고 피곤하며, 그다지 효과도 없었을 것이다. 노인과 꼬마들 사례를 보면 꼬마들은 보상이 없을 때는 그냥 신나게 놀았다. 그런데 노인이 노는 것에 대한 대가로 어떤 보상을 제시했을 때부터는 자신들의 놀이가 재미가 아니라, 돈이 되어 버렸다. 결국 돈의 액수가 적어지자 꼬마들은 노는 것에 대한 흥미를 잃어버렸고 떠나가 버리게 되었다.

이처럼 어떤 일에 대한 지나친 보상이 오히려 역효과를 불러일으키는 현상을 과잉정당화 효과(Overjustification effect)라고 한다. 외부에서 귀인되는 외적 요인들로 인하여 내적 요인의 효과가 감소하는 것이다. 사람들은 자신의 행동이 자발적인 내적인 이유에서가 아니라 외적인 통제 때문이라 생각하게 되면 내적동기를 상실하게 된다.

뉴욕 로체스터 대학의 심리학 교수인 에드워드 데씨(Edward Deci)는 외적 보상이 내적 동기에 미치는 영향을 알아보기 위해 한가지 실험을 하였다. 사람들을 두 집단으로 나누고 A집단은 퍼즐을 풀 때마다 상금을 주고, B 집단은 퍼즐을 풀어도 돈을 주지 않았다. 이렇게 퍼즐을 몇 번 푼 후에 학생들은 실험실에서 나와 퍼즐을 할 기회가 주어졌다. 앞에서는 반드시 퍼즐을 풀어야 했지만, 이제는 하기 싫으면 안해도 상황이었다. 두번째 퍼즐풀기에서는 B집단이 A집단보다 더 많이 게임을 즐겼다. 외적인 보상을 받은 A집단은 상대적으로 내적인 욕구가 줄어들었기 때문이었다.

과잉정당화효과는 아이들 뿐만 아니라 성인들사이에서도 흔히 볼수 있는 현상으로 주변에서도 흔히 관찰된다. 어떠한 성과에 대한 과도한 물질적인 보상은 칭찬이나 관심보다 과잉정당화 효과를 일으킨다. 일을 얼마나 잘했는지 따지지는 않고 그 일을 수행한 결과로만 보상을 할 경우, 그 다음부터는 그 일을 잘하려고 노력하지 않는다. 인간에게 일을 함에 있어 성취감은 매우 중요하다. 성취도에 관계없이 주어지는 보상은 그것이 비록 비물질적 보상이라 할지라도 과잉정당화 효과를 유발할 가능성이 높다. 더 심한 과잉정당화는 지나친 보상 때문에 생기는 것이 아니라 무의미한 보상으로 인해 발생하기도 한다. 잘하거나 못하는 것과는 상관없이 주어지는 반대급부는 이미 보상이라는 효과를 상실한다.

데씨는 이 연구를 더 발전시켜 내적동기와 외적동기를 구분하여 내적동기가 유발된 상태에서 외적보상이 주어지면 오히려 내적동기가 감소한다는 '인지적 평가이론(Cognitive Evaluation Theory)'을 발표했다. 인지적 평가 이론에 따르면 사람이 자발적으로 일하기를 좋아하여 하는 행동에 대해 보상이 주어지면 과잉정당화가 발생한다. 외적보상을 받게 되는 사람은 자신의 자유의지에 따라서 일을 수행하는지에 대해 의문을 갖게 된다. 반대로 이제까지 받아왔던 보상이 더 이상 제공되지 않는데도 불구하고 행동수행이 일어나면, 오히려 내적동기는 증가된다. 이러한 인간의 심리는 참으로 재미있다.

이러한 신기한 현상이 발생하는 이유는 자신의 태도와 행동이 서로 모순되어 양립할 수 없다고 느끼는 '인지부조화'때문이다. 인간은 두 가지의 기본적인 욕구를 가지고 있다. 하나는 유능성에 대한 욕구이고, 다른 하나는 자기결정에 대한 욕구이다. 사람마다 다르겠지만 대부분의 사람들은 어느 정도의 도전적인 상황을 추구한다. 그리고 그러한 도전에 있어 난관을 극복하기 위해 노력한다. 어떤 행동이 내적 동기로 인해 이루어졌다면 그것은 자신이 유능하다고 느끼는 자기 효능감과 타인이 아닌 스스로의 자유로운 결정에 의해 행해졌다는 자기결정에 대한 욕구 때문이다. 그러한 상태에서 외적 보상은 본래의 자기효능감과 자기결정성을 훼손시킨다. 즉, 행동에 대한 본질적인 내외 인과성이 뒤바뀌는 것이다. 그렇게 되면 사람은 인지부조화이론(Theory of cognitive dissonance)에 의해 그 행동의 원인을 더 이상 자신에게 두지 않고 외적인 것에 원인에 두게 된다.

좋든 싫든 집단에 속하게 된 개인은 집단의 영향력의 지배를 받게 된다. 그러한 집단의 영향력은 규범적인 영향(mormative influence)과 정보적 영향(infomation influence)이 있다. 규범적인 영향은 집단이 가지고 있는 강제적, 보상적 영향이다. 반면에 정보적 영향은 자발적, 참조적 영향이다. 개인은 집단의 가치와 태도 이미지를 자신의 것과 비교하면서 자신의 자아 이미지를 강화시키며 자신의 정체성을 확립해 나간다. 규범적인 요소는 금전적 보상에 내포되어 있어서 그 금전적 보상이 내가 원하는 수준인지 아닌지에 관심을 두게 만들고 결과적으로 행동을 통제하게 하지만, 칭찬과 인정과 같이 언어적 보상으로 제공되는 정보적 요소는 자신의 유능성에 대한 피드백을 주게 되며, 이것이 내적동기를 더욱 강화시킨다.

즉, 정보적 요소가 개인으로 하여금 자기 결정성과 자기 유능성욕구를 더욱 자극시킨다는 것이다.

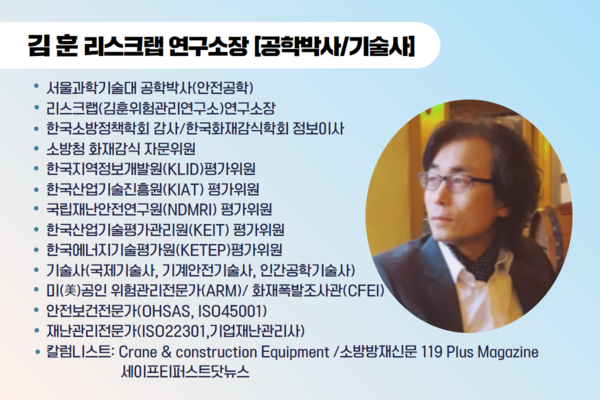

리스크랩연구소 : http://www.risklab.co.kr

관련기사

- 안전의식혁명56부 - 집단내 이기주의 '링겔만 효과'

- 안전의식혁명 55부- 왜 인간은 위기를 위기상황으로 인식하지 못하는가?

- 안전의식혁명 54부 - 안전의 습관화(무의식과 전의식)

- 안전의식혁명 53부- 가르시아 효과(Garcia Effect)와 재해빈발자 이론

- 안전의식혁명 58부 - 멀티태스킹의 위험성

- 안전의식혁명 59부-인간의 실수를 줄이기 위한 행동유도성

- 안전의식혁명 60부- 'NO' 하지 못하는 '복종의 문화'

- 안전의 단상 - '안전 문화'와 '안전 피드백'의 상관관계

- 안전의식혁명 61부 - 핵심가치가 바뀌면 기업의 미래가 달라진다