- 사고가 발생하면 사망으로 곧바로 귀결되는 ‘질식재해’

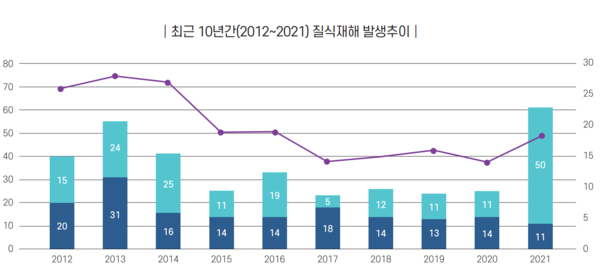

- 지난 10년간 196건 발생…361명 중 165명 사망

- 작업자-관리자 간 의사소통 중요

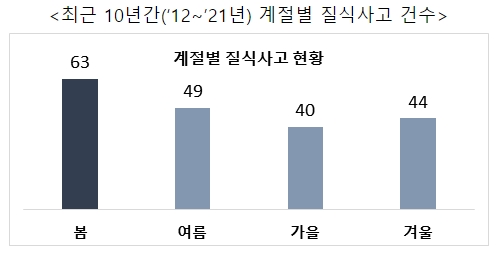

[세이프티퍼스트닷뉴스] 날씨가 점차 따뜻해 지면서 봄철 질식사고의 46%를 차지하는 맨홀과 오폐수처리장, 축산분뇨 처리작업 등을 하는 근로자의 안전에 각별한 주의가 요구되고 있다.

고용노동부(장관 이정식)는 최근 10년간(‘12~’21년) 질식사고로 348명의 재해자가 발생했고 이중 절반에 가까운 165명(47.4%)이 사망했다고 밝혔다. 이러한 치명률은 일반적 사고성 재해(1.1%)보다 44배 높은 수준으로 산재사고 중 가장 치명적인 재해에 속한다.

지난 1월 31일 오후 5시 44분께 경기 용인시 처인구 아파트 신축 공사장에서 콘크리트 양생 작업 중 미얀마 국적 작업자 30대 A씨가 질식사하는 사고가 발생했다. A씨는 앞서 콘크리트 양생 작업을 위해 갈탄을 피워뒀던 아파트 공사현장 꼭대기 층에 올라갔다가 일산화탄소 중독 증상을 보이며 질식한 것으로 조사결과 파악됐다.

또한 같은 달 20일 오전 10시11분쯤 전남 진도군 임회면 한 돼지 축사에서도 암모니아 가스가 누출돼 3명의 사상자가 발생했다. 질식사고의 경우 봄철과 여름철에 자주 발생하고 있어 정부에서는 3~5월사이 질식사고 주의보를 발령하고 맨홀등 밀폐공간에서의 작업시 안전수칙 준수등 작업자의 안전관리에 세심한 주의를 당부하고 있다.

계절별 질식사고 다발 작업의 종류로는 봄철의 경우 오폐수처리, 정화조, 축산분뇨처리 작업, 불활성가스 취급 설비 작업에서 많이 발생했다. 여름철의 경우 오폐수처리, 정화조, 축산분뇨처리 작업, 각종 맨홀.집수정.탱크 내부에서의 작업, 환기가 불충분한 장소에서 양수기 가동 과정에서 많이 발생했다. 겨울철철에는 갈탄 등을 이용한 콘크리트 양생작업을 하다 질식사고가 많이 발생하고 있는 것으로 조사되고 있다.

질식사고 예방을 위한

작업전, 작업중, 작업후

조치사항은?

작업 전 조치 사항

밀폐공간 작업관리의 첫 시작은 우리 사업장에 밀폐공간이 어디에 있는지, 해당 공간에 어떤 유해요인이 있는지 파악해야 한다. 또한 파악된 밀폐공간에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 질식위험이 있음을 알리는 표지를 부착하여야 한다.

사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 안전조치 여부를 확인한 후 안전조치가 충분한 경우에만 ‘밀폐공간작업허가서’를 허가해야 한다. 또한 작업허가사항을 작업이 종료될 때까지 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다.

작업 시 조치 사항

질식사고 대부분이 산소·유해가스 농도를 측정하지 않고 들어갔다가 발생했다. 밀폐공간 작업을 하는 경우, ▲작업을 시작하기 전, ▲작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하기 전, ▲작업중에 수시로 측정을 해야 한다.

산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 산소·유해가스 농도 측정 결과 ▲산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만 ▲탄산가스(이산화탄소)의 농도가 1.5% 미만 ▲일산화탄소 농도가 30 ppm 미만 ▲황화수소의 농도가 10 ppm 미만인 “적정공기”일 때 작업을 수행할 수 있다.

점검과 관리

관리감독자는 산소가 결핍된 공기나 유해가스에 노출되지 않도록 작업 시작 전에 작업방법을 결정하고 이에 따라 당해 근로자의 작업을 지휘하고 작업을 행하는 장소의 공기가 적정한지 여부를 확인한 후 작업을 시작해야 한다. 또한 근로자가 밀폐공간에서 작업을 할 때 작업상황을 감시할 수 있도록 감시인을 지정하고 밀폐공간 외부에 배치하고 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우, 근로자를 입장시킬 때와 퇴장시킬 때마다 인원을 점검해야 한다.

한편, 김철희 산업안전보건정책관은 사망에 이르지 않더라도 연간 3명 이상의 질식재해자가 발생하면 중대재해처벌법 상 중대산업재해에 해당하므로 질식사고 예방을 위한 철저한 관리와 예방 노력을 당부했다.