지난 글에서 “모든 화학물질을 커버하는 마법 OEB”를 통해서 2019년 Technical Report: The NIOSH Occupational Exposure Banding Process for Chemical Risk Management에서 언급된 노출기준범위(OEB: Occupational Exposure Band)로 노출기준이 공표되지 않은 물질들의 호흡기보호구 선정에 사용할 수 있는 대체 값인 노출기준범위에 대해서 알아보았다.

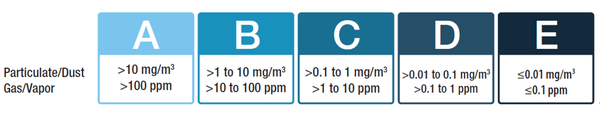

그 내용을 요약하면 화학물질과 그에 따른 문헌정보를 바탕으로 Tier 1, Tier 2, Tier 3 로 구분되는 방법에 의해 노출기준범위를 선정하면 결론적으로 아래 A, B, C, D, E 중 해당 화학물질이 어떤 노출기준범위에 해당하는지를 도출해 낼 수 있다. 그러나 단순하게 노출기준범위만 도출하면 호흡기보호구를 선정할 수 있을 것 같지만, 실제로 이것만으로는 호흡기보호구 선정이 불가능하다.

가령 해당 화학물질의 노출량을 알고 있어야 하고, 또 어떤 필터나 정화통을 사용해야하는지 그리고 언제 필터나 정화통을 교체해야하는지에 대한 정보가 필요하다. 그래서 규모가 큰 회사라면 한번쯤 OEB 사용을 고려해 보겠지만, 실질적으로 적용이 가능한 회사는 그리 많지 않다. 그 대안으로서 오늘은 좀 더 간단하게 호흡기보호구 선정을 위한 충분한 정보를 제공하는 HHG(Hazard Health Group)에 대해서 알아보고자 한다.

영국의 HSE에서 2005년 발간한 HSG53 Respiratory Protective Equipment at Work를 참조하면 화학물질의 SDS에 기재된 HHG: Health Hazard Group(R-Phrase)과 사용량, 그리고 끓는점을 통해서 호흡기보호구 선정에 필요한 보호계수(Protection Factor)를 산출할 수 있다.

하지만 여기서 제시된 R-Phrase로 구성된 HHG는 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals가 본격적으로 도입된 2015년부터 더 이상 사용되지 않는다.

그 대신 안전보건공단에서는 2020년 발간된 “KOSHA GUIDE H-82-2020 호흡보호구의 선정•사용 및 관리에 관한 지침”을 통해 영국 HSE의 R-Phrase를 이용한 HHG 시스템을 보완하여 GHS에 도입된 H-Code를 통해 HHG를 도출할 수 있다.

이 두가지 문서는 호흡기보호구 선정방법에 있어 안전보건공단과 HSE는 R-Phrase를 사용하는지, 아니면 HHG를 사용하는지에 대한 차이가 있을 뿐 그 외의 절차는 거의 동일하다. 안전보건공단에서 제시한 HHG를 이용한 호흡기보호구 선정절차를 요약하면 아래와 같다.

H-CODE를 이용한 HHG 도출방법

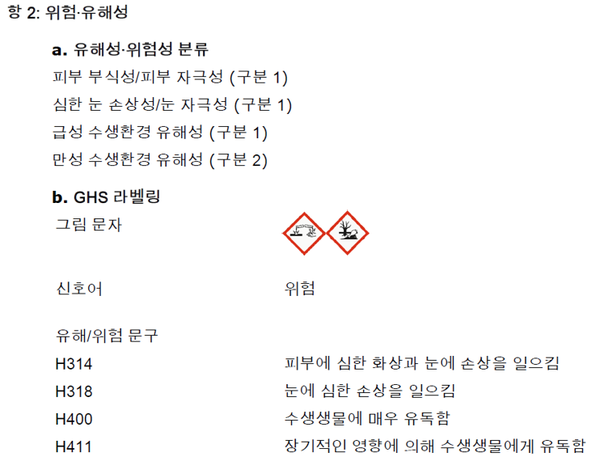

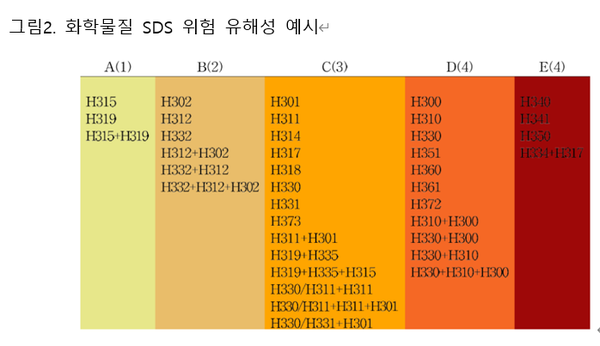

우선 H-CODE 중에서 Health Hazard에 관계된 300번대만을 고려한다. 그림.2에 예로 제시된 화학물질 SDS의 위험 유해성 부분을 참고하면 H314와 H318이 존재하는 것을 확인할 수 있다. 그리고 이것을 표.1에 제시된 HHG에 맞춰보면 C 그룹에 속하는 것을 알 수 있다.

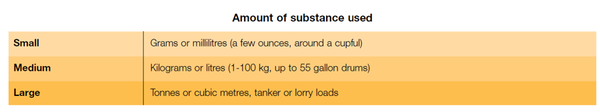

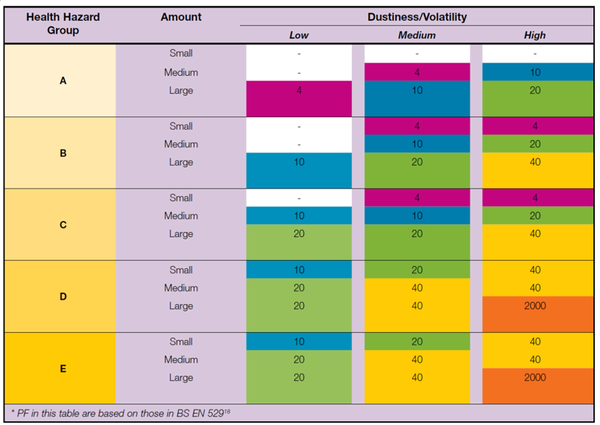

사용하는 화학물질의 양 분류

두번째로 필요한 정보는 사용하는 화학물질의 양이다. 대략적으로 그램이나 밀리리터 단위 사용량인지, 킬로그램이나 리터 단위 사용량인지 아니면 톤이나 세제곱미터 단위 사용량인지에 따라서 Small, Medium, Large 이렇게 세가지로 사용량을 구분한다.

유해물질 휘발성 분류

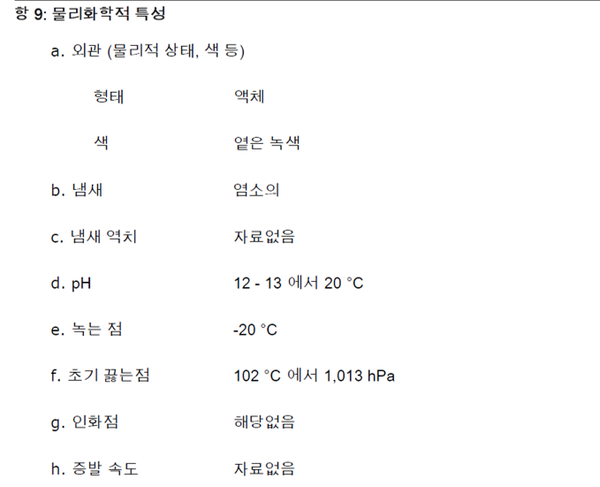

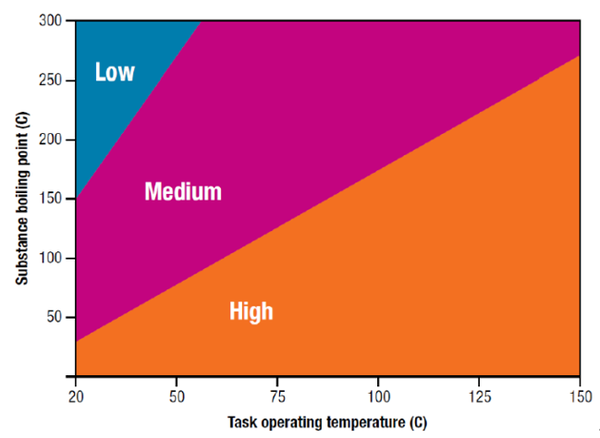

마지막으로 필요한 정보는 유해물질의 휘발성이다. SDS에 제시된 물리화학적 특성을 통해서 제품의 끓는점을 유추해 낼 수 있다. 예를 들어 그림3. 에 제시된 물질의 경우 끓는점이 102°C인 것을 알 수 있다. 이 정보를 실제 공정에서 사용온도와 함께 그래프1.에 대입하면 해당물질의 휘발성을 Low, Medium, High 중 어디에 해당하는지 결정할 수 있다.

필요 보호계수 산출

상기 과정을 통해서 HHG를 A-E 단계 중 어디에 해당하는지 도출하고 사용량이 Small, Medium, Large 어디에 해당하는지 도출한다. 마지막으로 휘발성 분류를 통해 Low, Medium, High의 휘발성 분류를 도출한다. 예를 들어 HHG C 그룹에 해당하는 화학물질을 하루에 100리터 정도 사용한다고 하면 Medium의 사용량이 되고, 마지막으로 상온에서 사용하는 끓는점 102°C 물질이라면 Medium의 휘발성이 된다. 이를 표3.에 필요 보호계수에 대입하면 호흡기보호구는 보호계수 10 이상을 사용하면 된다는 것을 알 수 있다. 그림4.의 호흡기보호구 보호계수를 참고하면 이 경우 반면형 마스크를 사용해도 되고, 전면형 마스크를 사용해도 된다는 것을 확인할 수 있다.

상기 방법은 이전 글에서 다루었던 NIOSH OEB에 비해 작업환경 측정치를 요구하지 않는다는 매우 편리한 장점이 있다. 또한 필요한 자료가 SDS 뿐이라는 것에서 간단하고 명료한 결과를 도출할 수 있다. 여기에 더해 호흡기보호구 선정을 위해 실제로 화학물질 사용자가 인지해야 할 정보는 단지 하루 사용량과 해당 화학물질을 사용하는 공정의 온도 정도이다.

보호계수가 결정되었다고 해서 호흡기보호구 선정이 마무리되는 것은 아니다. 여러가지 화학물질에 대해서 마스크 제조사의 필터나 정화통이 효율적인 필터링을 제공하는지 판단이 필요하다. 이러한 정보들은 마스크 제조사에 문의를 하는 것이 가장 올바른 방법이다. 참고로 대부분의 고체나 에어로졸의 경우 방진필터로 필터링이 가능하기 때문에 이 경우에는 적정 수준의 지식을 갖고 있는 산업보건 전문가라면 제조사 문의 없이 올바른 필터나 정화통 선정이 가능하다. 하지만 가스나 증기의 경우 제조사의 도움을 받는 것이 현명하다.

호흡기보호구 선정 이후에 필요한 것은 필터나 정화통의 교체주기 선정이다. 필터의 경우 특수한 경우를 제외하면 사용자가 숨쉬기 어려울 정도로 필터에 화학물질이 누적된 경우 교체하는 것이 일반적이다. 하지만 석면이나 고 위험성 병원균과 같이 특수한 경우에는 1회 사용 후 폐기가 요구되기도 한다. 반면에 정화통은 교체주기를 선정하는 데 제조사의 역할이 필수적이다. 제조사에서 해당 화학물질에 대해 기존에 정화통을 테스트한 결과가 있다면 그것을 준용하고 그렇지 않다면 대상 화학물질에 대해서 제조사가 정화통 교환주기를 수립해 줄 수 있는지 문의해야 한다.

지금까지 NIOSH OEB에 비해서 좀 더 적용이 용이한 HSE HHG에 대해서 알아보았다. 한가지 덧붙이자면 상기 글에서는 고체나 에어로졸에 대한 내용은 지면 관계상 간략하게만 언급했다. 여기에 대해서는 polyGARD의 “물질별 호흡기보호구 선정방법”을 참고하면 상기에 언급된 내용에 대해서 고체나 에어로졸을 포함해 좀 더 자세히 알아볼 수 있다.

5TECH 홈페이지 링크:http:// http://5tech.co.kr