화학물질 사고와 MSDS

최근 화학물질 사고가 국내외로 발생하고 있는 만큼, 화학물질로 인한 사고사례를 통해 안전관리자와 보건관리자들이 현장에서 어떤 것을 유의해서 보고 살펴봐해야 할 지를 알아보고자 한다.

사례1>

1984년 12월 2일 인도 보팔에 위치한 미국 살충제 회사인 유니언 카바이드에서 메틸이소시아네이트(MIC, Methyl Isocyanate)가 누출되어 16,000명이 사망하고, 550,000명이 부상을 당하는 사고가 발생하였다.

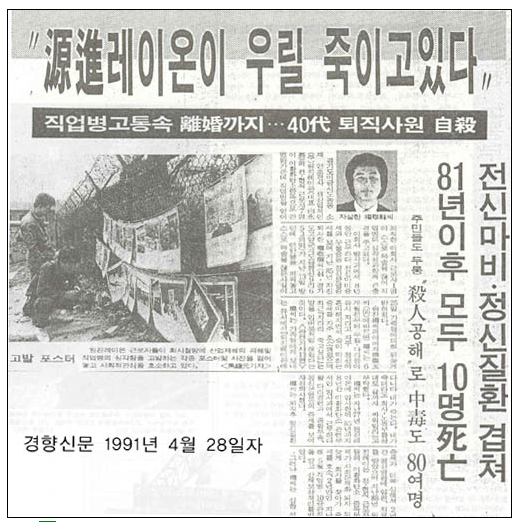

사례2>

1987년 원진레이온에서 이황화탄소에 중독되어 직원들이 사망하기 시작했다. 공식적으로 알려진 사망자만 10명이고 고통을 못이겨 자살한 사람이 부지기수요, 이황화탄소 중독으로 인해 장애판정을 받은 사람도 1000명을 넘었다.

사례3>

1994년 양산에 있는 LG전자 부품에서 사용하던 세정제가 환경파괴를 가져온다 하여 무해하다고 알려진 솔벤트5200이라는 세정제로 교체되었다. 그 후로 공장에서 근무하던 여성근로자들은 생리가 없어지고 남성근로자들도 정자 감소증, 무정자증, 고환 이상 등의 이상징후가 발생했다. 세정제를 취급하는 부품조립 부서에서 일한 근로자 25명 가운데 90%에 가까운 22명이 생식장애 질환에 걸렸다. 조사결과 무해한 제품으로 알려진 솔벤트5200에는 2-브로모프로판이라는 독성물질이 99.8%나 들어 있었다.

사례4>

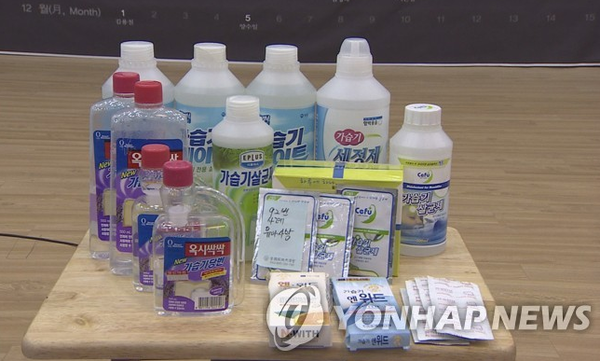

2006년부터 국내 몇몇 병원 소아과에는 원인 모를 폐 손상 질환에 시달리는 어린 환자들이 찾아오기 시작했다. 이 환자들은 비슷한 증상을 보였지만 의료진의 치료에도 불구하고 사망자가 속출하였음에도, 2011년까지 그 원인조차 파악하지 못하고 있었다.

수많은 사람들이 죽어 나가자 정부에서 조사를 시작했고, 2011년 11월 10일이 되어서야 그 원인이 가습기 살균제로 확인되었다. 원인물질은 PHMG, PHG 이었다.

이 물질이 나타난 것은 1996년이었다. SK 케미칼의 전신인 유공이 PHMG 제조신고서를 환경부에 제출하였고, 신고서에는 흡입하면 해로울 수 있다는 내용이 있었지만 정부는 추가 독성 자료를 요구하거나 유독물로 지정하지 않았다.

가습기 살균제 사망사건의 최대 가해자인 옥시는 흡입독성시험은 생략한 채 2000년 10월PHMG를 원료로 한 가습기 살균제를 시판하기 시작했다. 1994년부터 2011년까지 17년동안 980만통이 팔려나갔다. 그 결과 사망자는 883명, 공식적으로 인정된 피해자만 2077명이었다. 이 외에도 집계되지 않거나 인정되지 않는 피해자까지 합하면 수 천명이 넘을 것으로 추산된다.

화학물질은 현대문명의 발전에 지대한 공헌을 하였지만 잘못 사용할 경우 엄청난 재앙을 가져온다.

미국 화학학회 (American Chemical Society)의 발표에 의하면 2020년 현재 전 세계적으로 알려진 화학물질은 약 158,000,000종이다. 그 중 약 45,000종의 화학물질이 유통되고 있고, 매년 400종 이상의 신규물질이 추가되고 있다. 그럼에도 불구하고 현재 그 유해성이 입증된 것은 0.01%에 불과하여 MSDS에는 20,346종만 등록되어 있을 뿐이다. 그동안 안전보건분야에서 많은 발전을 이룩하였지만, 보건분야에 있어 화학물질의 안전성의 검증은 아직 불모지나 다름없다.

MSDS(Material Safety Data Sheet)

MSDS(Material Safety Data Sheet)란 우리말로는 유해화학물질의 안전보건자료를 뜻한다. MSDS가 제자리를 잡게 된 것은 화학물질의 생산과 이용이 일반화된 극히 근래의 일이다. 과거에는 그 위험성 조차 알지 못하다가 인류의 인권의식이 발달하고 국민의 알권리(Right to know)가 강조되면서 그 모양이 갖추어지기 시작했다.

MSDS를 가장 먼저 만든 나라는 미국이다. 1980년대 초 미국 산업안전보건청(OSHA, Occupational Safety & Health Administration)은 유해하다고 여겨지는 약 600여 종의 화학물질에 대한 유해기준을 마련하기 시작했는데, 미국의 화학회사들은 그들이 취급하는 화학물질의 유해정보를 OSHA에 제공하는 것을 원치 않았다. 그래서 그들은 1983년에 제정된 유해정보전달기준(HCS, Hazard Communication Standard)를 토대로 그들 자신의 기관인 화학제조업자협회 (CMA, Chemical Manufacturers Association)를 통해 MSDS안을 제정하여 공포한다. 이처럼 초창기의 MSDS 제도는 유해물질에 대한 위험성을 숨기려는 기업편향적인 목적을 가지고 있었다.

우리나라에서는 1987년 원진레이온 사건, 1994년 LG전자부품(주)의 솔벤트 5200 중독사고를 계기로 근로자의 알권리를 위해 1996년 7월1일에 도입되었다.

MSDS의 목적은 근로자의 알권리 이외에도 유해물질로 인한 근로자의 사고예방과 사고발생시 신속한 대처를 위해서라도 필요하다. 또한 화학물질 사용량의 폭발적 증가와 더불어 화학물질의 체계적인 관리의 필요성이 증대되고 있는 시점에서 그 중요성이 더해지고 있다.

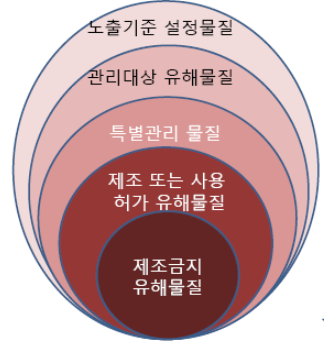

현재 산업안전보건법에서는 화학물질은 그 위험도에 따라 금지물질> 허가물질> 특별관리물질> 관리대상유해물질> 노출기준 설정물질로 구분하여 관리하고 있으나 해마다 새로 밝혀지고 있는 정보를 바탕으로 제조금지물질이 증가하고 있는 추세이다.

가습기 살균제의 가장 큰 문제는 선진국에서는 유통될 수 없는 유독한 화학물질이 한국에서는 정부한 허술한 관리로 쉽게 유통될 수 있었다는 점이었다. 수단과 방법을 가리지 않고 돈벌이에 골몰하는 기업도 문제이지만 이를 관리하고 제재해야 할 정부도 그 역할을 제대로 하지 못했다. 또한 유해성을 검증해야 할 학계에서도 수천만원의 금품을 받고 연구를 조작했다. 이들 중 하나만이라도 제 역할을 하였다면 그렇게 많은 희생자가 발생하지는 않았을 것이다. 아직 한국사회의 의식수준이 선진국에 진입하지 못했다는 반증이기도 하다.

MSDS 또한 여러 문제를 안고있다. MSDS를 작성할 때 영업비밀이라는 이유로 그 유해성에 대한 정보가 제대로 공개되고 있지 않다. 영업비밀이라 하더라도 그 물질에 대한 MSDS 전체가 영업비밀은 될 수 없다. MSDS 관련 고시에 따라 화학물질명은 반드시 기재하여야 하며, CAS 번호와 함유량(%)만 영업비밀로 공개하지 않을 뿐이다.

그럼에도 불구하고 사업장을 나가보면 법적으로 반드시 비치해야할 MSDS를 비치하지 않는 사업장이 대부분이고, 심지어는 회사대표가 MSDS가 무엇인지도 모르는 경우도 있다.

위반사례 비율을 보면 제조업체와 사용업체가 가장 높고, 수입업체 , 유통업체 순이다. MSDS교육을 실시하지 않는 업체, MSDS 미게시업체, MSDS 미작성업체, MSDS 미제공업체 등의 사례도 다양하다. 고용노동부의 MSDS이행실태 감독결과에 따르면 이러한 MSDS위반사업장은 전체 60%가 넘는다.

화학물질로부터 안전한 사회를 이룩하기 위해서는 우선 사업자들부터 자신이 취급하고 있는 물질의 위험성을 알고 있어야 한다. 그리고 근로자들은 MSDS가 비치되어 있지 않을 경우 사업주에게 정보공개를 요구해야 한다. 자신의 권리를 주장하지 않고 지키려고 노력하지 않으면 마땅히 누려야 할 권리를 침해당하기 마련이다.

독일의 법학자 루돌프 본 예링(Rudolf von Jhering)은 “권리 위에 잠자는 자는 보호를 받지 못한다”고 했는데 이는 비단 법에만 해당하는 이야기는 아닐 것이다.

리스크랩연구소 홈페이지링크: http://www.risklab.co.kr