삼십세

이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없을 때

서른 살은 온다.

시큰거리는 치통 같은 흰 손수건을 내저으며

놀라 부릎뜬 흰자위로 애원하며.

내 꿈은 말이야, 위장에서 암 세포가 싹 트고

장가가는 거야, 간장에서 독이 반짝 눈뜬다.

두 눈구멍에 죽음의 붉은 신호등이 켜지고

피는 젤리 손톱은 톱밥 머리칼은 철사

끝없는 광물질의 안개를 뚫고

몸뚱아리 없는 그림자가 나아가고

이제 새로 꿀 꿈이 없는 새들은

추억의 골고다로 날아가 뼈를 묻고

흰 손수건이 떨어뜨려지고

부릎뜬 흰자위가 감긴다.

오 행복행복행복한 항복

기쁘다 우리 철판깔았네

<최승자, 1989>

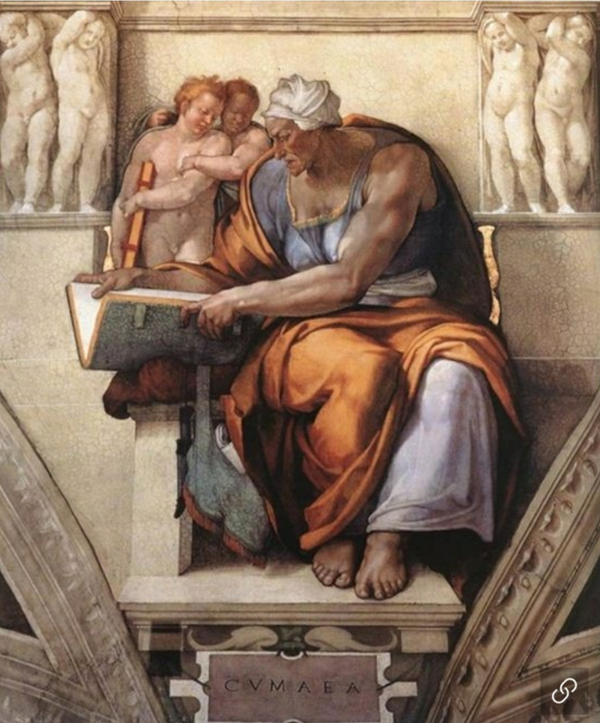

로마시대에는 최고의 시인으로 손꼽히는 3명의 인물이 있다. 베르길리우스, 호라티우스, 그리고 오비디우스이다. 당시 최고의 명예를 누렸던 오비디우스는 다양한 사랑의 이야기라는 책을 썼는데 너무 선정적이라는 이유로 금서로 지정되었고, 당시 황제였던 아우구스투스의 미움을 받아 루마니아로 유배를 가게 된다. 오비디우스는 유배가기 전에 변신이야기를 라는 책을 썼는데 그 책에 실려 있는 내용이 쿠마에(Cumae)의 시빌(Sibyle)이다.

아주 오랫 옛날 이탈리아 남부 소렌토 해안에는 그리스 사람들이 와서 건설한 쿠마에라는 도시가 있었다. 거기에는 태양신 아폴론의 신전이 있었고 그 신전에는 시빌이라는 아름다운 무녀가 있었다. 시빌은 용모가 아름다웠을 뿐만 아니라 아폴론의 신탁을 받아 예언하는 능력도 있었다. 많은 사람들이 그녀의 예언의 능력과 그녀의 미모에 반해 그녀를 찾아왔고, 신전에는 항상 그녀를 보고자 하는 사람들로 긴 줄이 세워졌다. 그녀의 미모에 반한 것은 사람들뿐만이 아니었다. 아폴론 신도 그녀의 미모에 반하여 하루밤만 자신의 여인이 되어주면 한 가지 소원을 들어주겠다고 약속했다. 시빌은 아폴론의 제안에 승낙을 했고 아폴론에게 한 줌의 모래를 들고 와서 이 모래알의 숫자만큼 오래살고 싶다고 했다. 이후 아폴론은 시빌에게 자신의 아내가 되어 달라고 했다. 하지만 시빌은 그의 제안을 거절했다. 시빌의 거절에 화가 난 아폴론은 너는 영원한 삶을 달라고 했지만 영원한 젊음은 구하지 않았다. 너는 오랜 세월이 흘러도 죽지는 않겠지만 너의 육체는 쪼그라들어 새장속에 새와 같이 작어질 것으로 결국에는 네 목소리만 남게 될 것이다. 라고 그녀를 저주했다.

오랜 세월이 흘러 시빌의 육체는 늙어갔고 늙어가는데도 죽지 못하는 그녀의 육신은 쭈글쭈글 오그라들어 새장속에 넣어져 동네 아이들의 장난감이 되었다. 아이들이 그녀에게 물었다. 넌 무엇을 원하니? 그녀가 대답했다. “죽고 싶어.”

어떻게 살것인가? 동서고금을 막론하고 이 질문은 수많은 철학자들의 화두였다. T.S 엘리엇의 "황무지"를 20세기의 시들 중 가장 위대한 시라 칭송한다. 신화와 문학, 난해함과 분열, 풍자와 은유, 시간과 공간 들이 모두 이 시속에 압축되어 현대문학의 이정표된 시이기 때문이다.영국의 시인이었던 T.S엘리엇은 그의 시 "황무지"의 에피그라프( 글 첫머리에 글 내용을 암시하는 속담, 경구, 고전문학 인용문 등을 붙인 것)에서 쿠마에의 시빌을 이야기한다.

"나는 쿠마에의 무녀(巫女)가 조롱 속에 매달려 있는 것을 내 눈으로 보았다. 아이들이 무녀에게 '무엇을 원하냐'고 묻자 그녀는 '죽고 싶다'고 말했다."

황무지

4월은 가장 잔인한 달

죽은 땅에서 라일락을 키워 내고

추억과 욕정을 뒤섞고

잠든 뿌리를 봄비로 깨운다.

겨울은 오히려 따뜻했다.

망각의 눈(눈)으로 대지를 덮고

마른 뿌리로 약간의 목숨을 남겨 주었다.

엘리엇이 이 시에서 말하고자 하는 것은 쿠마에와 같이 반쯤 죽은 채 의미없이 살아가는 사람들의 비애이다.

엘리엇이 이 시를 쓰던 당시 유럽의 상황은 제1차 세계대전이 막 끝난 직후였다. 엘리엇은 전쟁이후의 유럽인들의 정신적 황폐를 시로 표현했다고 하지만, 엘리엇 자신의 의미없는 삶에 대한 회의를 시로 표현했는지도 모른다.

황무지 1부에서 엘리엇은 새벽 안개가 짙게 낀 런던브리지를 건너 출근하는 사람들의 모습을 단테의 신곡속에 나오는 죽음의 행렬로 묘사한다. 인생의 목적도 없이 죽은 자처럼 살아가는 사람들이다. 2부에서는 체스게임을 하고 있는 사람들의 무의미한 일상을 보여준다. 3부에서는 욕망에 빠져 허우적대는 영국인을, 4부에서는 물에 던져 죽음을 맞이하는 페니키아인을, 5부에서는 메마른 황무지에 단비를 뿌릴 먹구름을 등장시키면서 시는 끝이 난다.

인간 정신의 완전한 죽음과 부활은 극한의 고통을 동반한 성찰을 통해 이루어진다. 눈물젖은 빵을 먹어보지 않은 자는 삶을 논하지 말라는 말과도 같다. 육신이 쪼그라들어 새장속에 갇혀버린 신세가 된 시빌은 그래서 차라리 죽음을 갈구한다.

영화 "트로이"를 보면 아킬레우스가 그의 친구인 파트로클로스에게 이러한 말을 하는 장면이 나온다.

비밀을 하나 말해주지.

이런 건 신전에서는 알려주지 않아.

신들은 인간을 부러워하고 있어.

인간은 생명이 유한한 존재라서

어느 순간이든 마지막이 될 수 있기 때문이야.

죽음이라는 숙명이 있기에

모든 것이 더욱 아름다운 거지.

우리는 이곳에 다시 한번 더 존재할 수 없어.

그래서 지금보다 더 아름다운 모습을 결코 가져보지 못할 거야.

인간에게는 다 저마다 주어진 기한이 있고, 모두 다 삶의 마디가 있다. 씨앗을 심는 때, 씨앗의 싹이 움트는 때, 싹이 뿌리를 내리고, 줄기를 세우며, 잎을 맺는 때, 식물이 자라나 열매를 맺는 때, 열매를 수확하는 때, 그리고 생명이 끝나는 때 말이다. 마디가 없는 삶은 삶이 아니다. 기한이 없는 삶은 축복이 아닌 저주와도 같다. 죽을 수 없는 영원한 생을 산다면 그 안에는 생명이 없다. 생명은 주어진 기한이 있기 때문에 존재하는 것이다.

엘리엇은 황무지에서 이렇게 외친다. 살아도 죽은 상태로 어정쩡하게 살지 말고 차라리 죽음을 택하라. 결단 없는 삶은 비루하다. 인생을 살아가는데에는 여러가지 방법이 있다. 그 중 어느 것도 정답이라고 말할 수 없다.

우리는 하나를 선택하면 또 다른 하나를 버려야 하고, 때로는 극심한 고통에 찬 결단을 내려야만 한다. 하지만 대부분의 사람들은 그럴 만한 용기가 없다. 그럴때마다 나는 헬렌켈러의 말을 기억한다. "인생은 대담한 모험이거나 아니면 아무것도 아니다"

리스크랩연구소 홈페이지링크:

http://www.risklab.co.kr