밀폐된 공간에서 근로자의 안전을 지키기 위해서 여러가지 지켜야할 사항들이 있지만 그 중 가장 중요하고 생각되는 것은 공기질의 관리이다.

밀폐공간에서 공기질을 관리하는 방법으로 소극적으로는 사람이 숨쉬는 공기를 주입하는 공기통식 호흡기보호구를 사용하는 방법이 있고, 적극적으로는 적절한 환기를 통해서 별도의 호흡기보호구 없이도 작업이 가능하게 하는 방법이 있다.

공기통식 호흡기보호구를 사용하는 방법은 공기질이 나쁠 경우 가장 간단하게 적용할 수 있는 방법이나 근로자가 20kg 가까이 되는 무거운 호흡기보호구에 의지해야 하기 때문에 위험도가 높다. 반면에 환기를 통한 공기질 개선은 거추장스러운 호흡기보호구 착용이 필요 없거나 간단한 수준의 호흡기보호구 착용만으로 작업이 가능해지기 때문에 권장되는 방법이다. 하지만 적절한 공기질을 유지하기 위해서 환기와 실시간 공기질 모니터링 등이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 소비된다.

밀폐된 공간에서 작업을 하는 근로자는 그 수가 제한적인 관계로 많은 사건사고가 발생함에도 불구하고 주목을 받지 못해온 것이 사실이다. 다행이도 2017년부터 산업안전보건법에서도 밀폐공간에 대한 특수성을 인정하여 관련법규가 반영되고 산업계 전반으로 밀폐공간에 대한 인식이 높아져오고 있다. (미국의 경우 1993년부터 시행해 온 것과 비교해서는 조금 시행이 늦다.)

본 기사에서는 밀폐공간 작업안전이라는 주제에 대해서 가장 사고가 많이 발생하고 민감할 수 있는 공기질 관리에 집중하여 우리보다 먼저 관련조치를 시행해 온 국가들과 우리나라와의 비교를 통해 글로벌 트랜드를 알아보고자 한다.

밀폐공간(Confined Space)

산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조에 따르면 “밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소라고 언급하고 있다. 또 여기에 해당하는 예로서 우물, 맨홀, 매설된 관, 구덩이, 저장조, 지하실, 정화조, 컨테이너 등을 들고 있다. 이와 비교해서 미국에서는 연방법 29 CFR 1910.146(b)에서 아래 3가지 조건을 모두 만족할 경우 '밀폐공간'이라고 정의하고 있다.

1. 사람이 들어가서 작업할 수 있는 공간이 있다.

2. 공간의 출입이 제한적이다. (출입구가 매우 작거나 문으로 개폐해야 하는 경우 등)

3. 근로자가 상주할 목적의 공간이 아니다.

그리고 여기서 한단계 더 나아가 '일반 밀폐공간'과 '출입제한 밀폐공간' (Permit Required Confined Space) 로 분류하고 있는데, 아래 요소 중 하나 이상을 만족할 경우가 '출입제한 밀폐공간'이 된다.

1. 공기질이 근로자에게 위험을 초래할 가능성이 있다.

2. 근로자가 매몰될 가능성이 있는 물질이 존재한다.

3. 내부 구조상 경사가 있어 근로자가 빠져나오기 힘든 구조가 있다.

4. 근로자의 건강과 위험에 영향을 줄 수 있는 기타요인이 있다.

영국의 경우 HSE가 출간한 “Safe work in confined spaces”라는 가이드라인(Code of Practice)에서 아래 2가지 조건을 모두 만족할 경우에 '밀폐공간'이라고 정의하고 있다.

1. 공간이 외부와 격리되어 있어야 한다.

2. 한가지 이상의 위험요소가 산재하거나 예측되어야 한다.

하지만 영국의 경우 밀폐공간 중에서도 별도로 출입제한 밀폐공간을 구분하고 있지는 않다.

밀폐공간에 대한 정의만으로 보면 미국이 가장 구체적인 언급을 하고 있고, 반대로 영국이 가장 광범위한 언급을 하고 있는 것으로 보인다. 한국의 경우는 미국과 영국의 중간에 위치하는 정의를 내리는 것으로 보이지만, 좀 더 구체적으로 보면 위험요소로 질식, 화재, 폭발을 명시적으로 언급하여 명확한 표현을 통해 이해도를 높이려 한 점이 미국, 영국과는 다르다고 볼 수 있다.

이와 같이 구체적으로 들어가면 각 국가별로 밀폐공간을 보는 시각의 차이는 있을 수 있겠지만, 안전관리 담당자나 산업안전위생 전문가 입장에서는 밀폐공간을 외부와 격리된 위험요소가 존재하는 공간 정도로 단순하게 생각할 수도 있다.

밀폐공간에서의 공기질 관리

밀폐공간에서 가장 빈번한 상해는 산소부족이나 유해가스에 의한 질식사고이다. 그렇게 때문에 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조에서는 밀폐공간 작업 시작전에 사업주가 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치사항을 사전에 확인하도록 되어 있다. 여기서 한가지 살펴 보아야할 것은 “유해가스 농도”이다.

산업현장에는 수많은 화학물질들이 사용되고 따라서 유해가스라는 것은 그 범위를 한정하는 것이 매우 어렵다. 통상적으로 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조에서 언급하는 적정공기의 정의를 차용하여 유해가스 측정 대상을 결정하고 있다.

“적정공기"란 산소농도의 범위가 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 일산화탄소의 농도가 30피피엠 미만, 황화수소의 농도가 10피피엠 미만인 수준의 공기를 말한다.<산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조>

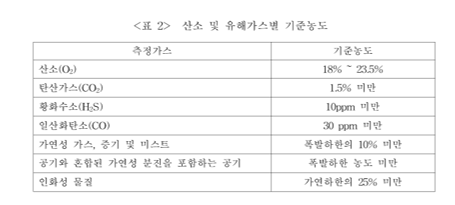

단순하게 말해서 O2, CO2, CO, H2S 이렇게 4가지만 측정하면 적정공기 여부를 판단할 수 있다고 보는 것이 법에 대한 좁은 해석이다. 한국산업안전보건공단에서 발간한 H-80-2018 「밀폐공간작업프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침」을 보면 이와 더불어 가연성 증기와 가스, 가연성 분진, 그리고 인화성 물질에 대해서도 아래 표와 같은 기준을 제시하여 관리할 것을 요구하고 있다.

미국의 경우에는 OSHA Fact Sheet “Procedures for Atmospheric Testing in Confined Spaces”를 보면 산소와 가연성가스를 필수로 테스트할 것을 요구하고 있다. 그 밖의 유해가스의 측정 필요성에 대해서는 사업주가 판단하도록 하고 있으면서 이 과정에서 OSHA의 자문서비스나 US CIH등 검증 받은 전문가의 의견을 듣도록 하고 있다.

영국의 경우에는 HSE의 Confined Spaces “A brief guide to working safely”를 통해서 밀폐공간의 유해가스와 가연성가스를 검사하되 전문가가 공기질을 검사할 것을 요구하고 있다.

밀폐공간 공기질 관리와 관련하여 한국, 미국, 영국 간의 차이를 비교해보면 한국의 경우, 매우 구체적으로 측정대상가스와 수치를 언급하고 있음을 알 수 있다. 한국의 밀폐공간 유해가스 기준농도에서 좀 더 살펴볼 것은 구체적인 수치가 언급된 탄산가스, 황화수소, 일산화탄소의 기준농도는 고용노동부고시 2018-62 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준과 관련성을 갖고 있다는 것이다.

우선 황화수소와 일산화탄소의 기준농도는 고용노동부 노출기준 중 TWA(시간 가중평균치)와 일치한다. 탄산가스의 경우 고용노동부 노출기준 중 TWA의 3배에 해당하는 값이다. 반면에 미국과 영국은 구체적인 수치가 언급되어 있지 않으므로 미국의 경우 OSHA PEL 또는 ACGIH OEL을 준용할 것이고, 영국의 경우 HSE의 WEL을 준용할 것이다. 각각의 장단점이 있을 것이겠지만 밀폐공간 또한 일반적인 작업현장의 공기질 수준으로 관리되어야 한다는 미국과 영국의 입장이 좀 더 논리적으로 보인다.

가스측정기를 바라보는 관점의 차이

밀폐공간의 공기질 관리에서 가스측정기가 갖는 중요성은 매우 크다. 그래서 가스측정기는 항상 정확한 수치를 제공하여 근로자의 안전을 보장해줘야 한다. 이런 면에서 볼 때 가스측정기의 생명은 주기적인 교정에 있다. 하지만 한국의 경우, 밀폐공간 관련 가장 자세한 지침인 「밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침」에서 단순히 가스측정기 유지보수에 대한 내용을 숙지해야 한다고 언급할 뿐, 그 중요성을 간과하는 경향이 있다. 하지만 미국과 영국의 경우는 공기질 측정을 언급하면서 가스측정기 교정을 할 것을 명시하거나(영국), 체계적인 가스측정기 관리프로그램을 통해 항상 가스측정기가 올바른 측정을 할 수 있도록 유도하고 있다(미국).

이는 본지에서 몇 번에 걸쳐 강조되고 있는 가스측정기의 주기적인 사용성능 테스트와 교정의 중요성에 대한 기사와 그 맥락을 같이하고 있다고 볼 수 있다.

가스측정기 선정에 대해서도 국가 간의 입장 차이를 볼 수 있다. 실무적인 관점에서 바라볼 때 한국의 경우는 측정가스 대상에 탄산가스(이산화탄소)를 명시하고 있으며, 기준농도 또한 고용노동부 노출기준(TWA)의 3배 수준으로 제시하고 있다. 하지만 실제 산업현장에서 탄산가스가 발생하는 경우는 그리 많지 않다. 그러다보니 꼭 필요하지도 않지만 탄산가스 농도를 측정해야 하는 경우가 발생하기도 한다. 그래서 밀폐공간 작업이 필요한 업체에서는 탄산가스 측정기능까지 포함한 가스측정기 구매를 하게 되는데, 이 경우 일반적인 복합가스 측정기에 비해서 적게는 3개, 많게는 5배까지 비싼 비용을 지불해야 한다.

하지만 좀 더 생각해보면 탄산가스는 다른 가스에 비해서 위험성이 비교적 낮다고 할 수 있다. 예를 들어 일산화탄소는 산소의 공급을 막아 사망이 이를 수 있고, 산소의 부족은 질식사를 유발할 수 있다. 황화수소의 경우에도 높은 농도에서 질식을 초래할 만큼 위험성이 크다. 그래서 비교적 발생빈도가 낮고 위험도도 낮은 탄산가스 측정을 위해서 고가의 가스측정기를 구비해야 하는 우리나라의 현황은 미국이나 영국과 비교했을 때 우리나라가 가진 가장 큰 밀폐공간 관리의 특징이라고 생각한다.

지금까지 밀계공간 작업안전에 대해서 한국, 미국, 영국 간의 차이를 공기질 관리 측면에서 살펴보았는데, 밀폐공간은 산업재해가 많이 발생하는 작업영역인 만큼 좀 더 실질적이고, 현실적인 방향으로 대비책 마련이 반드시 필요하다.

5TECH 홈페이지 링크: http://5tech.co.kr

관련기사

- 실내 페인트 작업 및 페인트 도색 제거 시 사용하는 화학물질이 근로자에게 끼치는 영향

- 밀폐공간의 치명적 계절 "봄" 질식위험 경보 발령

- 밀폐공간 작업중 유독가스 질식 사고

- 고용노동부, 겨울철 콘크리트 양생 현장 질식재해 예방 긴급대책 발표

- 매년 동절기마다 발생하는 일산화탄소에 의한 질식사고, 무엇이 문제일까?

- 맨홀·오폐수 처리시설 등 '밀폐공간 질식사고' 위험도 증가,, 3명 이상 재해자 발생시 중처법 적용

- Back to Basics 3부 - 미국의 사례로 알아보는 밀폐 공간에서의 안전

- 모든 화학물질을 커버하는 마법 OEB(Occupational Exposure Band)

- 최근 4년간 캠핑중 일산화탄소 중독사고 114건 발생,, 겨울철 캠핑, 꼭 알아야 할 안전수칙은?